港大川大研究团队揭示口腔癌淋巴结转移关键机制

香港新闻网3月19日电 香港大学牙医学院与四川大学华西医院组成的研究团队在研究口腔鳞状细胞癌(OSCC,一种常见且侵袭性强的口腔癌)淋巴结扩散机制方面取得突破性进展。

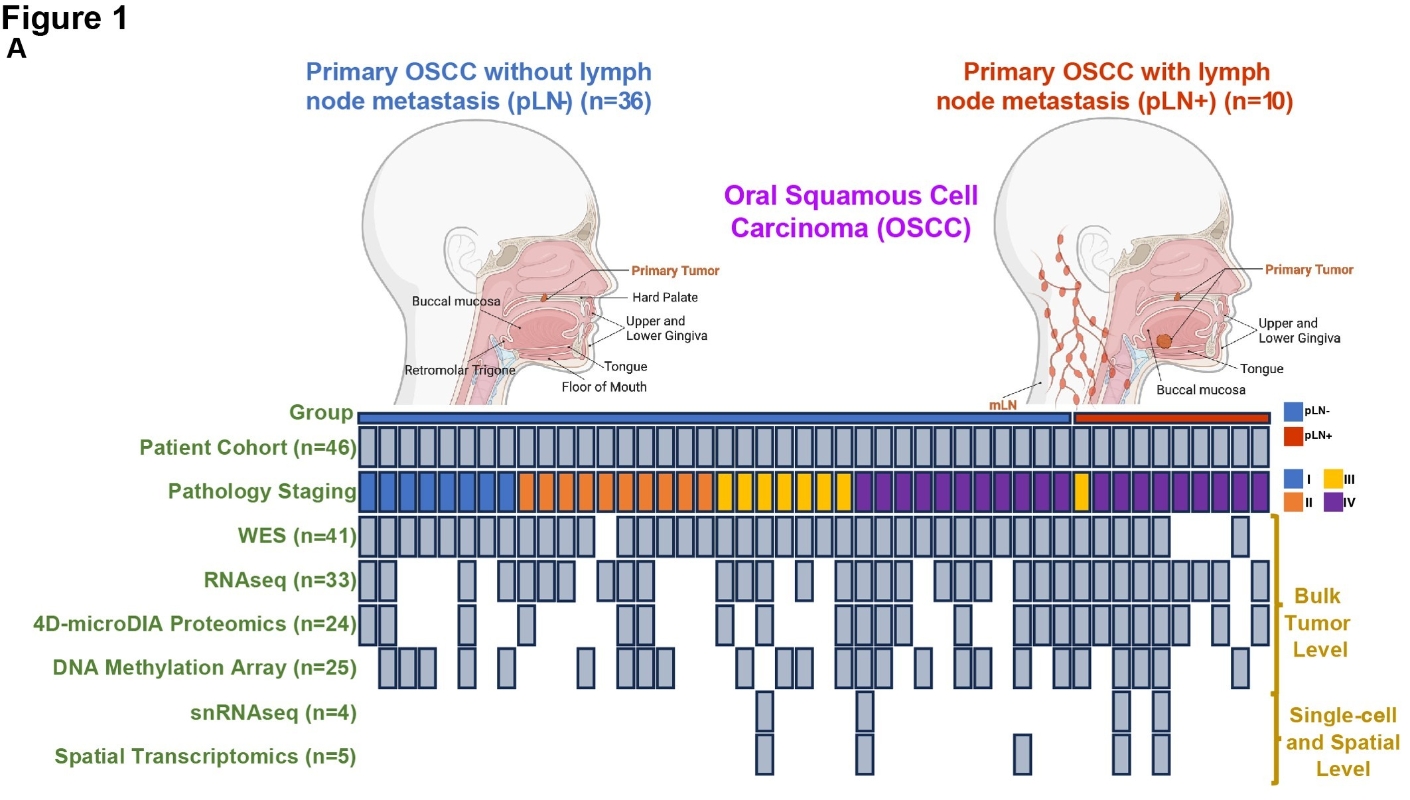

患者队列示意图概要

团队的研究成果发表于《临床与转化医学》期刊,揭示了驱动癌细胞转移至淋巴结并抑制免疫反应的关键分子机制,为新的治疗方案提供了潜在方向。

该研究由港大牙医学院张高教授领导,苏宇雄教授为共同通讯作者。团队成员包括港大牙医学院蒲静雅教授、博士研究生刘宇和钟杰,李嘉诚医学院邱玮璇教授以及来自四川大学华西医院的杨振宇博士。

研究利用先进的多组学技术,整合基因组、转录组和蛋白质组数据,分析了46名OSCC患者的组织样本。研究结果显示推动肿瘤进展和免疫逃逸的关键途径,并揭示为何OSCC通常对传统疗法产生耐药性。 研究解码了口腔癌扩散机制,发现有淋巴结转移的病人肿瘤样本(pLN+ OSCC)与无转移的肿瘤(pLN- OSCC)存在显著差异。这些侵袭性肿瘤表现出更高的生长和侵袭能力,其驱动力来自与细胞增殖和细胞外基质(ECM)重塑相关的基因变化——这一过程使癌细胞得以扩散。此外,这些肿瘤透过下调免疫支持因子(如VCAM1)和激活TGF-β信号(一种已知能促进肿瘤生长并使癌细胞免受免疫侦测的途径)来抑制免疫反应。

研究中的一个重要发现是POSTN蛋白质的作用,它能重组肿瘤的细胞外基质,并与较差的患者疗效相关。高POSTN水平与更高的转移率有关。研究团队还发现,肿瘤中的癌症相关成纤维细胞(CAFs)在癌细胞向淋巴结扩散的过程中扮演关键角色。CAFs会释放TGF-β相关细胞因子,激活癌细胞内TGF-β信号,从而增强肿瘤侵袭周围组织和逃避免疫系统的能力。

张教授表示:“这些发现彻底改变了我们对OSCC转移和抵抗免疫防御机制的理解,通过揭示POSTN和TGF-β作为关键驱动因素,我们为阻止或预防癌症扩散提供了新的靶点。”

研究为创新治疗新希望,这些发现为新型治疗策略铺平道路。针对ECM重塑或TGF-β信号的治疗可通过对抗免疫抑制和减缓癌细胞转移,来增强现有疗法(如免疫疗法)的效果,从而改善疗效。港大团队希望推动进一步的研究和临床试验来探索这些靶点,从而提高OSCC患者的生存率。

苏教授表示:“这项研究为未来的药物开发奠定了坚实基础,破坏CAFs与TGF-β之间的相互作用,可能会带来阻止肿瘤进展的治疗方法。” (完)