中国的稀土为什么对欧洲这么重要?

香港中通社7月4日电(香港中通社记者李彦洲)近期,中国稀土出口管制政策备受全球关注。针对欧洲企业关注中方稀土实施出口管制问题,中国外交部长王毅7月3日在柏林表示,稀土出口从来不是、也不应成为中欧之间的问题。稀土究竟有什么用?会否成为影响中欧关系的元素?

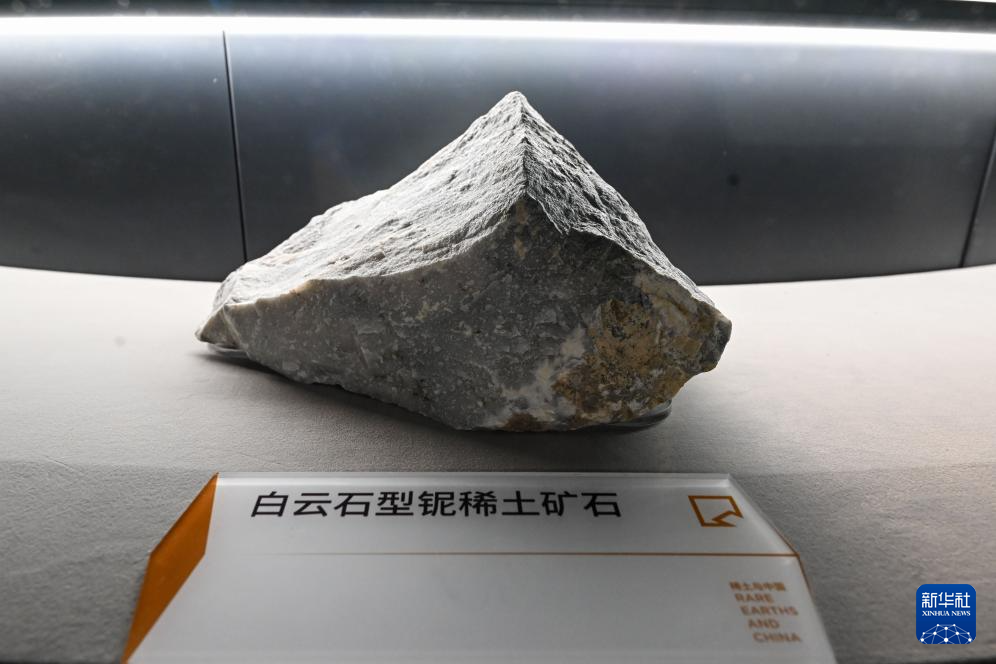

资料图:这是在中国包头稀土博物馆拍摄的一块稀土矿石。图源:新华社

中国中央财经大学国际经济与贸易学院副教授刘春生7月3日对香港中通社表示,稀土有“工业维生素”的称号,具有独特的作用,优良的光电磁等物理特性,能够与其他材料合成各种新型材料。在欧洲,稀土被广泛的用在汽车制造、化工和环保等领域。比如说德国把稀土用于制造汽车、化工厂和炼油厂中净化废气的催化剂。同时,稀土也是能源转型和国防安全的核心资源之一,对欧盟实现数字化和绿色转型的目标,意义重大。

刘春生称,据说全世界超过50%以上的稀土份额都是来自中国,中国在欧洲稀土进口来源中占有重要地位。美国、俄罗斯、巴西这些资源大国虽然也有稀土,但中国在稀土开采和加工领域占据绝对的主导地位,也只有中国具备稀土精炼的能力,几乎所有的稀土加工设施都在中国。

他还表示,对中欧关系而言,中方不会把稀土当做“武器”,但对军民两用物资实施必要的管制是各国行使主权的一个重要方式,不只是中国是这样,包括欧洲和美国也是如此,中方政策符合国际惯例。稀土出口从来不是也不会成为中欧之间的问题,只要遵守规定,欧洲企业正常的需求应该会得到保障。

据了解,稀土是镧、铈、镨、钕、铽、钆等17种元素的统称,广泛应用于制造业、轻工业、智能电子产品、新能源等高新技术产业。如今,全世界范围每6项新发明中,就有1项与稀土有关,稀土日渐成为影响未来经济发展的战略资源。

中国是世界第一稀土储量大国和第一生产大国,其中内蒙古包头市拥有中国83.7%、全球37.8%的储量,包头市的白云鄂博矿山是全球储量最大的稀土矿山。

据悉,在现代工业体系的运转齿轮中,稀土是不可或缺的精密润滑剂,其战略价值伴随新能源革命与科技迭代愈发凸显。2025年上半年,全球供应链波动叠加地缘政治因素,直接切断欧盟稀土供应动脉。数据显示,欧盟车企库存周期从90天骤降至21天,德国大众等头部企业的新能源产线因稀土磁体短缺被迫停工,整个工业体系濒临停摆。

数据显示,中国控制著全球87%的稀土加工产能和91%的稀土精炼能力,从原矿开采到高端磁材生产,形成了完整且高效的产业体系。这种优势并非一蹴而就——上世纪80年代,当中国开始大规模出口稀土时,欧洲本土的稀土矿因成本高、环保压力大逐渐关闭;此后数十年,中国企业持续投入技术研发,在分离提纯、废料回收等关键环节形成了不可替代的技术壁垒。

即便是欧洲近年热议的“自主开采”,也面临重重障碍。以罗马尼亚的稀土矿为例,其储量有限且开采成本是中国的3倍以上;更关键的是,稀土加工需要配套的化工、冶金产业链,欧洲短期内根本无法重建。正如德国经济研究所专家胡伯图斯·巴尔特所言:“中国在稀土领域的优势是长期产业积累的结果,想要通过‘脱钩’在短期内改变供应链格局,无异于沙滩上建塔。”(完)