妈妈亲手缝的耐克书包火了 一针一线织就的亲情,远胜万千奢侈标签!

妈妈亲手缝的耐克书包火了

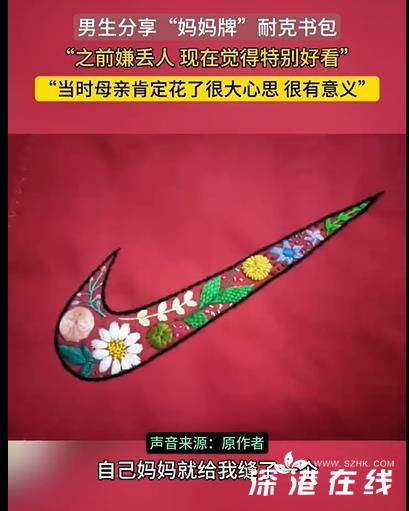

【妈妈亲手缝的耐克书包火了】“当时觉得丢人,现在才懂这是无价之宝。”近日,甘肃天水籍青年刘先生在短视频平台发布的一条视频,意外引发全民情感共鸣。视频中,一个泛黄的书包上,母亲用丝线绣出的耐克标志虽已褪色,却因背后承载的亲情故事,在短短三天内收获778.3万点赞,更引得耐克中国官方账号留言互动,让这场关于“亲情与品牌”的讨论持续发酵。故事始于2013年,当时正读初三的刘先生因羡慕同学背耐克书包,向母亲提出购买请求。但彼时家庭月收入仅2000余元,母亲作为社区裁缝,深知这笔支出对家庭意味着什么。“她花三天时间,用缝纫机在旧书包上绣出耐克标志,还在图标里缝了牡丹花和绿叶。”刘先生回忆,母亲特意选用反光丝线,让标志在阳光下格外醒目。然而这份心意却因同学的嘲笑蒙上阴影。“他们说我背的是‘假货’,我赌气只背了一周就收进柜子。”直到2025年9月整理旧物时,刘先生才发现书包内层绣着母亲的字迹:“愿吾儿志存高远”。这个细节让他瞬间破防:“当年嫌弃的‘假货’,原来是母亲熬红眼睛绣出的爱。”视频走红后,网友发现刘先生与母亲的互动充满温情。尽管母子生日仅隔一天,但因工作分隔两地,他们坚持“云庆生”传统:2025年9月10日,刘先生与母亲视频通话共吃蛋糕;9月12日,他又通过海底捞“云生日”服务,让服务员为母亲唱响生日歌。画面中,母亲捧着儿子寄来的礼物,眼角泛泪说:“这比真耐克书包珍贵百倍。”这种朴素的亲情表达引发集体共鸣。视频评论区迅速演变为“手工制品展”:有人晒出奶奶织的毛衣,有人展示父亲钉的木书架,更有网友翻出2008年北京奥运会时,母亲用碎布拼成的“福娃”挂饰。截至9月15日,相关话题阅读量突破12亿,#妈妈的爱才是顶级奢侈品#登上微博热搜榜首。

9月11日,耐克中国官方账号在视频下留言:“缝得真棒!妈妈的爱是我们勇敢去做的底气。”并表示已为刘先生母亲准备礼物。这条评论获得23万点赞,但随后被删除。耐克客服回应称“不清楚具体情况”,而刘先生透露已与品牌方取得联系,礼物正在寄往甘肃老家的途中。

这场互动被营销专家解读为“教科书级危机公关”。清华大学品牌研究院教授李维指出:“当消费者用创意表达对品牌的情感投射时,企业若能以共情回应,比单纯维权更能赢得人心。”数据显示,9月12日至14日,耐克天猫旗舰店搜索量环比增长47%,其中“定制服务”板块咨询量激增3倍。

事件发酵过程中,曾出现“耐克将寄律师函”的谣言,但被刘先生及网友证实为玩梗。这种舆论转向折射出社会心态的变化:当Z世代开始主导消费话语权,他们更看重品牌传递的情感价值而非符号意义。

“母亲的手工书包,本质上是对‘品牌崇拜’的解构。”中国社会科学院社会学研究所研究员杨琳分析,在物质丰裕时代,年轻人开始反思消费主义陷阱,转而珍视具有人文温度的“非标品”。这种转变在二手平台体现明显:某闲置交易APP数据显示,2025年上半年“妈妈牌”手工制品交易量同比增长215%,其中80%买家为95后。

在预制菜争议、算法焦虑等社会议题占据热搜的当下,这个温暖故事恰似一缕清风。刘先生计划将母亲的手工书包捐赠给家乡学校,并开设“亲子手作课堂”:“想让更多孩子知道,父母的爱从不需要品牌背书。”耐克中国区总裁在内部会议上引用网友评论:“最好的广告词不是‘Just Do It’,而是‘妈妈的爱让我们勇敢去做’。”这场意外走红的事件,或许正在改写商业社会的情感规则——当科技让世界越来越“快”,人们反而更渴望那些“慢工出细活”的温暖印记。从甘肃农村到上海陆家嘴,从手工书包到智能穿戴,变的是物质形态,不变的是人类对情感联结的永恒渴望。这个秋天,无数人通过一针一线,重新读懂了“奢侈”的真谛:它不在于商标价格,而在于那些愿意为你花费时间的人。正如网友“青山”的留言:“妈妈缝的不是书包,是整个青春的重量。”