傻眼!1万多衣服被88岁老人9块卖了 邻居老人:以为是废品!

1万多衣服被88岁老人9块卖了

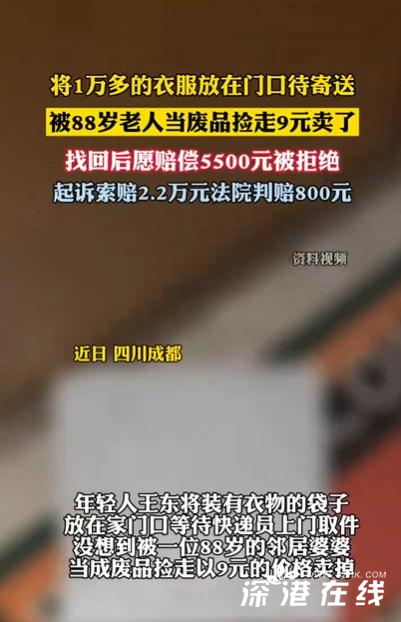

【1万多衣服被88岁老人9块卖了】两个普通的衣物袋放在家门口,一位 88 岁老人的无心之失,一场关于价值认知与责任划分的司法裁决在成都双流区人民法院悄然落槌。今年 4 月,成都年轻人王东(化名)将价值 1.5 万余元的衣物放在家门口等待快递取件,却被 88 岁的邻居张婆婆误认为废品捡走,以 9 元的价格卖给了回收站。经过警方调解无果、双方协商失败后,这场纠纷最终走向法庭。成都市双流区人民法院近日作出判决:综合衣物购买时间、使用情况等因素,判定张婆婆赔偿王东 800 元。

4 月 15 日下午两点,王东将装满衣物的两个袋子放在家门口,等待快递员上门取件。这些不是普通衣物,其中包括 2024 年 8 月购买的始祖鸟冲锋衣和冲锋裤,仅这两件就价值 5638 元,还有其他价格从 60 元到 700 元不等的衣物,总价值约 1.5 万元。外出办事后,王东在下午四点接到了快递员的电话,被告知并未看见任何袋子。意识到衣物可能被盗,他立即向成都市公安局双流区分局机场路派出所报警,并向小区物业反映了情况。“两个袋子里的衣服买的时候花了 15000 多元。”

四天后,物业公司通过监控找到了拿走袋子的人 —— 与王东同住一栋楼的 88 岁张婆婆。张婆婆的儿媳李芳随后联系了王东,解释了事情经过:婆婆误将袋子当作被丢弃的废品,与她自己的旧衣服一起打包,以 9 元钱的价格卖给了回收站。李芳立即带着婆婆前往回收站寻找,最终找回了包括始祖鸟冲锋衣和冲锋裤在内的 5 件衣物。但这些衣物已经出现了不同程度的受损。

拿着受损的衣物,王东提出了 8000 元的赔偿要求。李芳起初觉得金额过高,考虑到衣物折旧,她提出了 5500 元的赔偿方案,但遭到了王东的拒绝。“他说衣服是全新的还有吊牌,但回收的人告诉我们当时没看到这些衣服有吊牌,确定是旧衣服。” 由于双方无法达成一致,公安机关在调查后于 5 月 13 日出具了《不予立案通知书》,王东随即将张婆婆及其儿媳以及小区物业公司起诉至成都市双流区人民法院,索赔各项费用共计 22530.9 元。

9 月 18 日,该案在双流区人民法院公开开庭审理。法院判决书指出,张婆婆辩称自己系 “误捡他人丢弃的垃圾”,但王东放置的衣物为待寄快递,且张婆婆在发现衣物属性后未及时返还反而变卖,主观上存在过错,其行为已构成民事侵权,应承担赔偿责任。关于财物损失金额,法院结合王东在公安机关陈述的衣物清单、提交的购买记录,以及双方确认的 “已归还 5 件衣物” 等事实,综合考量衣物购买时间、使用情况、已追回物品数量及价值等因素,酌情判定张婆婆赔偿王东财物损失 800 元。

9 月 26 日,在收到法院判决书后,李芳通过微信转账将 800 元赔偿款转给了王东。这场持续近半年的纠纷终于画上句号。回顾整个事件,李芳表示:“婆婆确实有错,自己作为亲属也在积极协商,但未能与王东的诉求达成一致,得知要打官司,自己和家人也愿意接受法院的判决。”

这场因误解引发的纠纷,最终以一份兼顾事实与情理的判决告终。法院的判决既认可了衣物本身的价值,也考虑了其使用后的折旧,更体现了对长者无意之失的宽容。当价值认知出现巨大鸿沟时,法律成为了架起理解的那座桥梁。