港大学者合作团队在遥远宇宙爆发中首次探测到新生中子星“宇宙心跳”

香港新闻网9月21日电 由香港大学研究人员参与的一项突破性研究首次在剧烈的宇宙爆炸伽马射线暴(Gamma-Ray Burst, GRB)中探测到“毫秒磁星”诞生时的“宇宙心跳”—— 脉动讯号,揭示磁星诞生的直接证据。

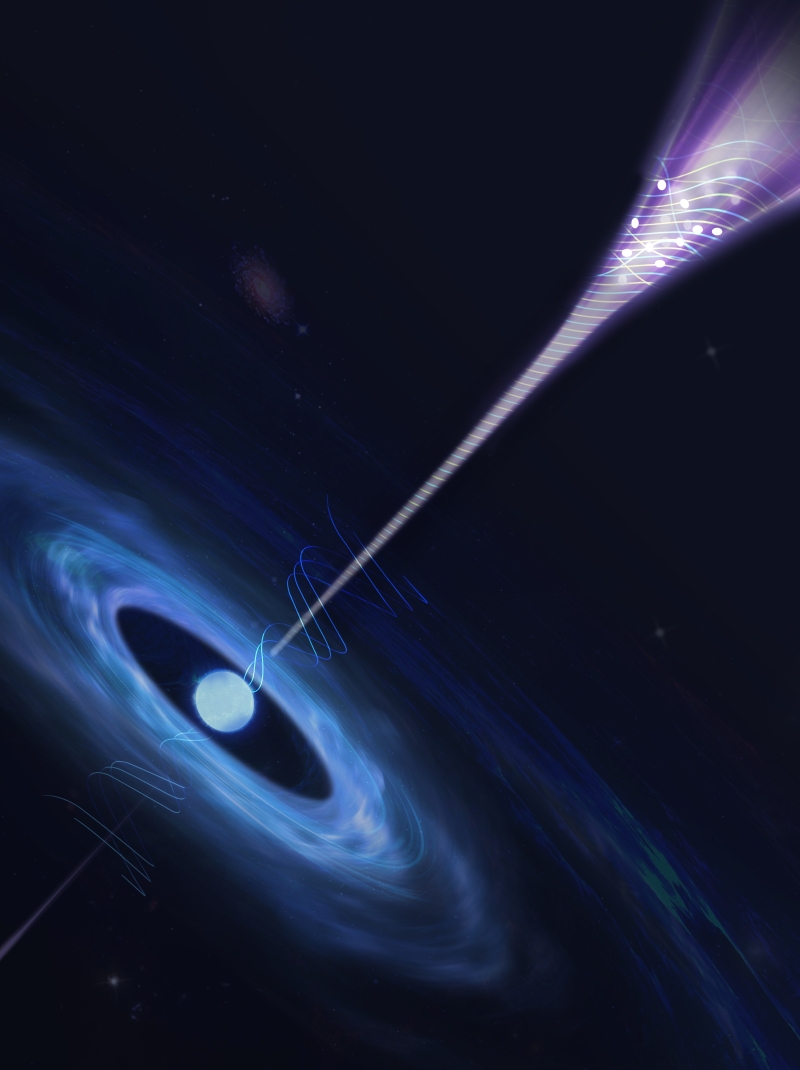

本工作中磁陀星及伽玛射线暴喷流的艺术想像图(绘图:南京智教云智能科技有限公司田雨佳、吴宇廷;科学创意指导:南京大学陈润潮、张彬彬

这项研究由港大、南京大学和中国科学院高能物理研究所合作完成。2023 年 3 月 7 日,团队在 GRB 230307A 事件中发现一个短暂而高度相干的振荡讯号,由中国的两颗极目卫星(GECAM-B 和 GECAM-C)及美国的费米卫星(Fermi/GBM)探测到,是人类有史以来观测到第二亮的伽马射线暴。

此讯号以接近每秒一千次的速度旋转,指向一种极度快速旋转并具有超强磁场的中子星“毫秒磁星”的诞生。相关研究成果已发表在国际顶尖期刊《自然・天文学(Nature Astronomy)》,标志着天体物理学研究的重要里程碑,并为磁星能够驱动宇宙中最明亮的爆炸提供了迄今最清晰的证据。

解锁“心跳”

伽玛射线暴是已知最明亮的爆炸事件,其短时间内的亮度甚至比整个伽玛射线天空更耀眼。它们通常由致密星体,如中子星的拼合,或由大质量恒星坍缩触发,留下奇特的致密天体残骸。几十年来,科学界一直争论这些残骸究竟会立即坍缩为黑洞,还是能够存活为高度磁化的中子星。光学追踪观测确认 GRB 230307A 起源于一次致密星的拼合,但它长达一分钟的爆发时间极不寻常,与标准理论预测、通常不足两秒钟的持续时间严重不符。

港大物理学系讲座教授张冰、本研究的共同通讯作者表示,GRB 230307A 事件为团队提供了一次难得的机会:“透过揭露它隐藏的‘心跳’,我们终于可以自信地说,有些伽马射线暴并非由黑洞驱动,而是由新生的磁星驱动。”

研究团队分析了来自 GECAM 卫星的超过 60 万组数据。这些专用伽马射线探测器由中国科院高能量所设计和发射。由南京大学主导的分析最终揭示了一个惊人的 909 赫兹准周期振荡(QPO),仅持续 160 毫秒。论文第一作者、南京大学博士生陈润潮表示:“这是人类首次直接在伽马射线暴中探测到毫秒磁星的周期讯号,就像听到了新生星的第一声心跳。”该讯号也透过 GECAM-B、GECAM-C 以及美国太空总署的费米伽马射线暴监测器(Fermi/GBM)数据独立验证,确认了其真实的天文物理起源。

“心跳”为何如此短暂?

这一转瞬即逝的脉动引发了新的疑问。港大张冰教授提出了理论解释:“磁星的快速自转通过其磁场在伽马射线喷流中留下周期性讯号。但由于喷流演化迅速,这一讯号只会在辐射短暂出现不对称时显现,这个心跳可见过程仅持续 160 毫秒,其后喷流恢复对称,讯号便随即消失。”这一解释表明,GRB 230307A 是由磁主导喷流(Poynting-flux dominated jet)驱动,一种主要由磁场而非物质推动的能量流。早在十多年前,张教授就提出了毫秒磁星及其磁化喷流的理论。这次“心跳”探测为此理论提供了最有力的观测证据。

研究意义

此前,伽玛射线暴的核心引擎只能透过余辉建模或理论假设间接推论。本研究则首次提供了磁星自转在伽马射线暴中的直接观测印记。张教授强调:“这项发现彻底改变了我们对宇宙中最极端爆炸事件的理解。它证明新生磁星能够在致密星拼合后幸存,并作为强大的宇宙引擎发挥作用。这为‘多信使天文学’开辟了新前沿,把伽马射线、引力波和致密星物理紧密联系在一起。”

展望未来,团队计划在更多明亮的伽马射线暴中寻找类似的脉动讯号。每一次探测都将使科学家更接近理解致密星的生死演化、磁星在宇宙演化中的角色,以及极端天文物理现象的起源。张教授说:“随着更先进的太空天文台投入使用,我们有望捕捉到更多这样的瞬息讯号。每一次来自空间深处的心跳,都将讲述在最极端条件下神秘宇宙故事。”

此研究由港大、南京大学和中科院高能所联合完成。南京大学张彬彬教授、中科院高能所熊少林研究员与港大张冰教授共同担任通讯作者。研究得到科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中国太空站计划、江苏省双创计划、国家“双一流”建设经费的支持。“怀柔一号”极目卫星由中科院“太空科学(第二期)”策略性先导科技专案部署研发。(完)