牢记历史!94年前的今天 我们永远不能忘记!山河破碎处,英雄血未冷!

94年前的今天 我们永远不能忘记

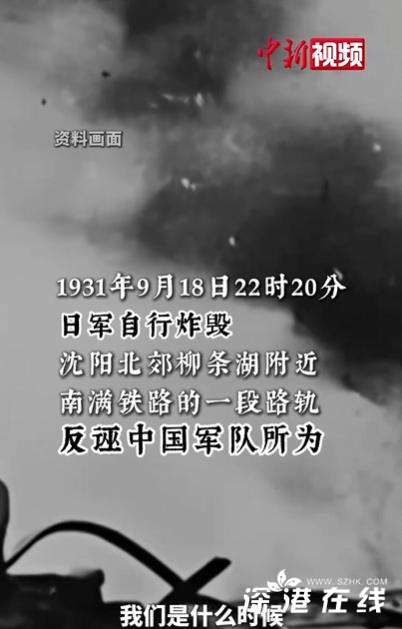

【94年前的今天 我们永远不能忘记】2025年9月18日,沈阳“九·一八”历史博物馆残历碑前,14声警报划破长空。94年前的今天,1931年9月18日夜,日本关东军炸毁沈阳柳条湖附近南满铁路路轨,反诬中国军队所为,炮轰北大营——这场蓄谋已久的侵略,不仅撕开了东北三省的黑暗深渊,更揭开了世界反法西斯战争的序幕。

1931年9月19日清晨,沈阳城陷入死寂。日军仅用6小时便占领北大营,3天内控制沈阳,1个月内席卷辽宁全境。至1932年2月,东北三省100万平方公里土地沦陷,3000万同胞沦为亡国奴。历史档案显示,关东军司令本庄繁在事变前曾密令:“即使没有上级命令,也要果断行动。”而东京陆军参谋本部虽未直接批准,却默许了这场“下克上”的冒险——日本军国主义的疯狂,在此刻暴露无遗。

“我的家在东北松花江上……”1936年,词曲作者张寒晖在西安街头目睹东北流亡者的悲怆,写下这首《松花江上》。未及出版,歌曲已传遍大江南北。歌声里,是杨靖宇孤身与日寇周旋至弹尽粮绝,胃中仅剩棉絮和树皮;是赵一曼受尽酷刑仍高呼“打倒日本帝国主义”,最终英勇就义;是狼牙山五壮士打完最后一粒子弹,纵身跳下悬崖的决绝。这些名字,化作民族记忆中永不褪色的丰碑!

九一八事变后,中国共产党第一时间发出《为抗日救国告全体同胞书》,明确提出“组织国防政府”“抗日联军”。1936年,西安事变和平解决,国共第二次合作开启。1937年卢沟桥事变爆发,全民抗战的烽火彻底点燃:淞沪会战中,88师524团副团长谢晋元率“八百壮士”死守四行仓库;台儿庄战役里,中国军队以血肉之躯筑起防线,毙伤日军2万余人;平型关大捷打破“日军不可战胜”的神话,百团大战摧毁敌军交通线……14年间,中国军民伤亡超3500万,直接经济损失达1000亿美元,但从未屈服!

“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”毛泽东在《论持久战》中的论断,在白山黑水间得到印证。东北抗联战士王惠民牺牲时年仅14岁,她在日记中写道:“死也要死在东北土地上!”这种精神,让侵略者胆寒。日本战犯东条英机在审判中承认:“中国军民的抵抗,远超预期。”

2025年9月3日,北京天安门广场。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上,高超声速导弹方队、核导弹第二方队接受检阅。铁流滚滚、战鹰呼啸,这一幕与94年前的炮火形成强烈对比。厦门广电网评论指出:“胜利阅兵式上的先进装备,是中国捍卫和平的底气,更是对先烈最好的告慰。”

历史从未远离现实。2025年9月18日,抗战题材电影《731》全国公映,揭露日军在哈尔滨进行人体实验的暴行;沈阳“九·一八”历史博物馆内,新增的“日军天津便衣队暴乱”展区,还原了1931年天津人民遭受的苦难。这些细节提醒我们:军国主义阴魂未散,和平仍需守护。

“又是辛丑,干支相同,百年将至,换了人间!”2021年,中国共产党百年华诞之际,青年学子在微信公众平台写下这样的感悟。如今,这种精神在新时代延续:南京大学社会学教授周明指出,2025年婚庆市场调研显示,68%的新人愿为“个性化体验”增加预算,而“豪华车队”“天价彩礼”支出同比下降42%——“与其铺张浪费,不如将钱用于公益或旅行,这才是对婚姻本质的回归。”这种务实态度,何尝不是对先辈“自立自强”精神的传承?

在抖音平台,“#九一八事件94周年”话题下,网友“山河无恙”留言:“爷爷是抗联战士,他总说‘落后就要挨打’。现在中国有了航母、歼-20,但永远不能忘记,这些是用鲜血换来的!”这条评论获赞超百万,折射出年轻一代对历史的敬畏与担当。

九一八的警报,每年9月18日都会在沈阳、长春、哈尔滨等城市响起。2025年,警报声中新增了“和平宣言”环节:“我们铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了捍卫正义;我们缅怀先烈,不是为了沉溺悲伤,而是为了砥砺前行。”这句话,道出了14亿中国人的心声。

从九一八事变到抗战胜利,从新中国成立到改革开放,再到全面建成小康社会,中国用94年时间完成了从“站起来”到“强起来”的飞跃。但历史告诉我们:和平不是天上掉下来的,而是靠实力争取来的。正如新华社评论所言:“自立自强的中国人民,永远不做任人宰割的羔羊!”

今天,当我们站在2025年的时空坐标上回望,九一八的伤痛已化作前进的动力。让我们铭记:英雄的血未冷,民族的魂永存!勿忘国耻,吾辈自强——这,是对历史最好的纪念,也是对未来最庄严的承诺!