港岭大学者研发快充钠电池 数分钟完成充电

香港新闻网9月11日电 电动车及电子产品普及使用锂电池,但其开采及销毁过程对环境造成的负面影响备受关注。岭南大学(岭大)跨学科学院的学者及合作研究团队近日在国际能源材料领域的顶级学术期刊《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)网上发表的最新研究,提出突破性的新型“无负极钠电池”技术,透过改变钠电池内的电解液盐浓度,能减低快速充电时容易出现短路及电池寿命短的问题。此新型电池在实验中显示,能够在短短数分钟内完成充电,同时能保持安全和稳定性。

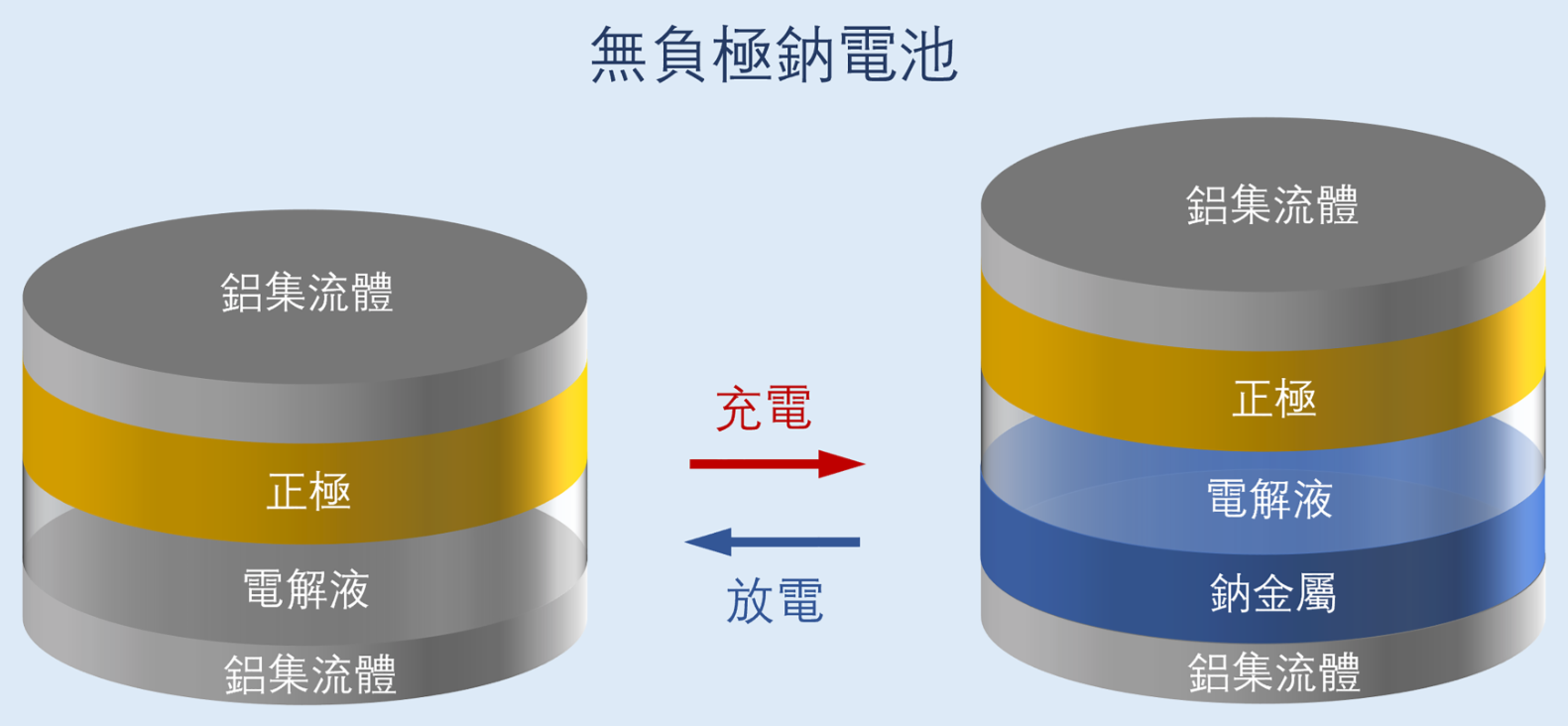

学术界近年积极研究以“无负极钠电池”(又称“无储库钠电池”)取代锂电池的可能性(图一),但其商品化的一大障碍是由于钠金属较“软”,在高速充电时容易出现短路,导致电池寿命缩短,甚至有机会发生安全事故。

图一

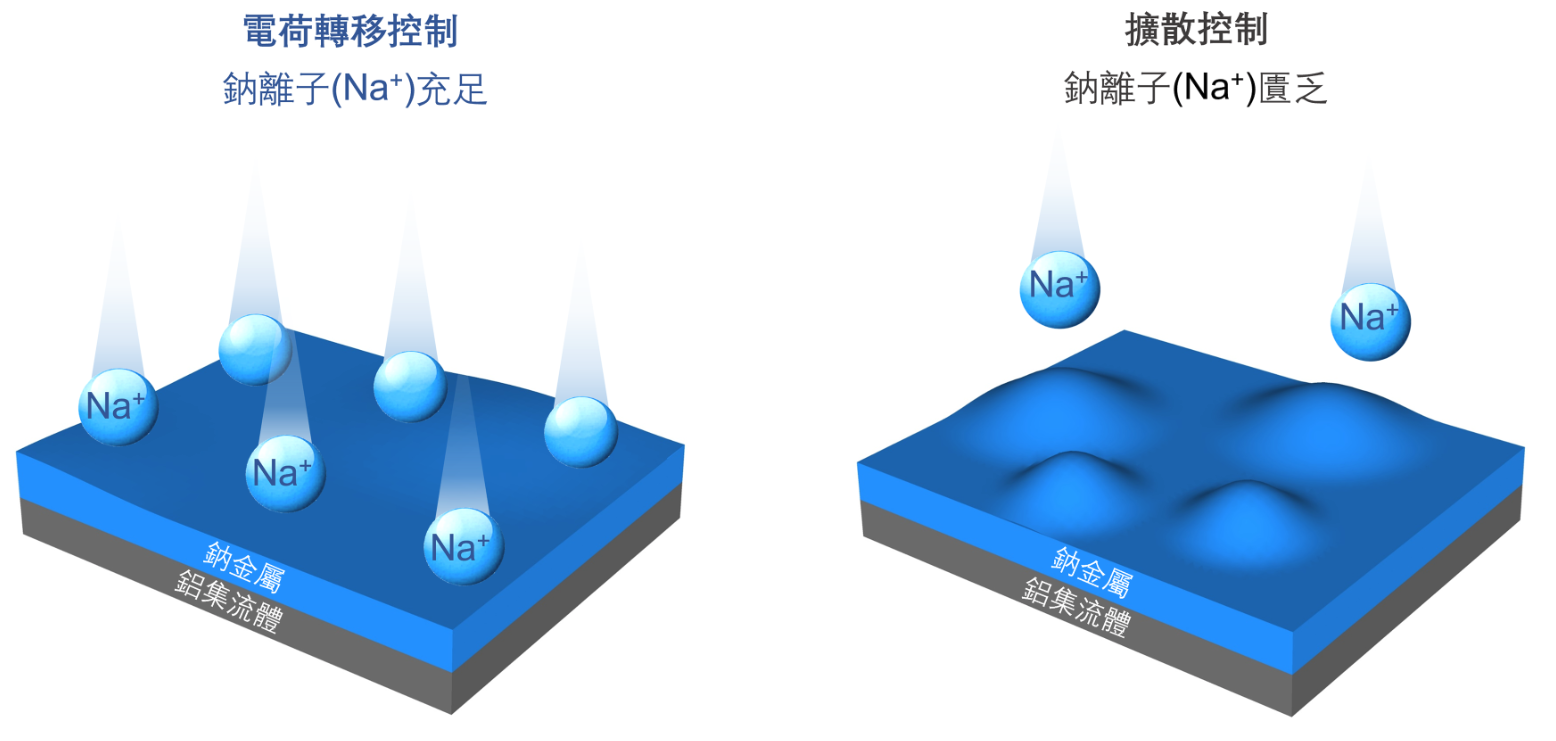

由岭大跨学科学院与清华大学、北京理工大学的学者组成研究团队,揭示钠电池安全问题的关键控制步骤,在于控制钠离子沉积的“物理机制”⸺团队透过适度调整钠电池内的电解液盐浓度,成功将钠沉积过程由既有的“扩散控制”,转为“电荷转移控制”(图二)。该方法能大幅降低电池充电过程中短路的风险,提升电池的稳定性与寿命。此外,该新型电池在完全放电时不含金属钠,从而减低生产与运输的安全隐患。

图二

实验室测试证明,当新型“无负极钠电池”的电解液盐浓度提升后,其钠离子供应更充足,令钠沉积过程变得平稳,其承受高速充电的能力提升至大于20 mA cm⁻²,在10C的快速充电下仍保持良好性能,并在数分钟内完成充电,超越目前商用锂电池普遍 1C至2C 的充电速度;在500次循环充电后,仍保持超过七成电容量。

研究团队指出,这项突破性发现为“无负极钠电池”的实际应用奠定基础,期望未来进一步将实验模型推展至规模化应用于电动车、可再生能源储能如风电、太阳能等,以至日常消费电子产品。

该论文的共同通讯作者、岭大跨学科学院副教授李亮亮教授表示:“全球社会高度依赖电动车及电子产品,但由于锂金属资源主要集中于少数国家,成本上升等,其开采过程亦造成土地破坏及水资源污染。团队成功研发的新型无负极钠电池,使用了地球资源更丰富、成本更低的钠取代锂,在资源与环保方面更有优势,为全球能源转型提供切实可行的新方案。钠元素在地球上极为丰富,在海水中亦含有大量钠离子,价格约为锂的十分之一以下,有助降低电动车生产与储能系统的成本。此外,相比锂开采,钠的提取过程更简单,对环境破坏更小,有助推动更可持续的绿色经济。”

李亮亮教授进一步表示,香港近年积极推动“碳中和”与电动车普及,本次研究亦回应了香港以至全球在能源转型过程中的迫切需求,有潜力为市民提供更便宜的绿色出行方案,并减少对进口锂资源的依赖。

岭大近年持续推展跨学科研究与创新项目,针对气候变化与洁净能源转型等全球性挑战提出解决方案。本次跨学科研究结合了材料科学、化学工程与机械工程的最新研究成果,与联合国可持续发展目标中“经济适用的清洁能源”(SDG 7)及“气候行动”(SDG 13)互相呼应。 (完)