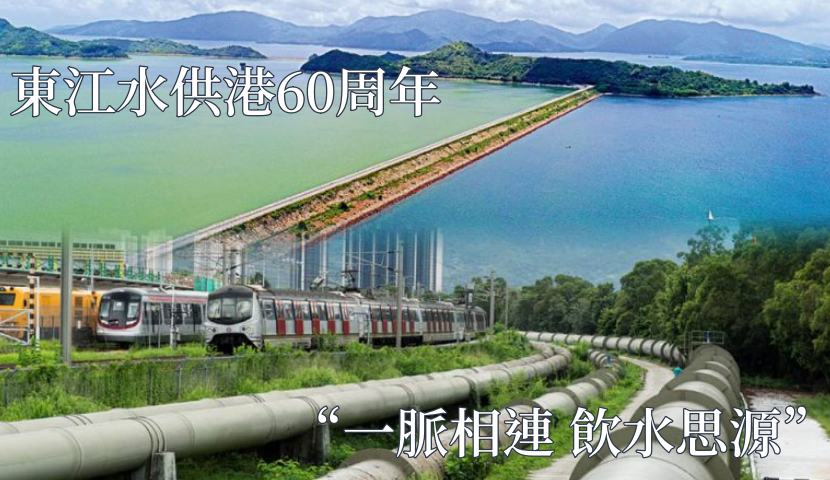

香港故事|东江水供港60周年 “一脉相连 饮水思源”

香港新闻网9月7日电 (记者 黄璇)一滴东江水,万缕家国情。自1965年起,这条蜿蜒奔流的生命之线穿越山岭、跨越边界,将内地与香港紧密相连,默默滋养著七百万香港市民的生活。今年,东江水供港迎来六十周年里程碑,香港特区政府以“一脉相连 饮水思源”为主题,透过展览、讲座等系列活动,带领市民回溯这段波澜壮阔的供水历史。

(香港新闻网制图)

艰难岁月里的及时雨

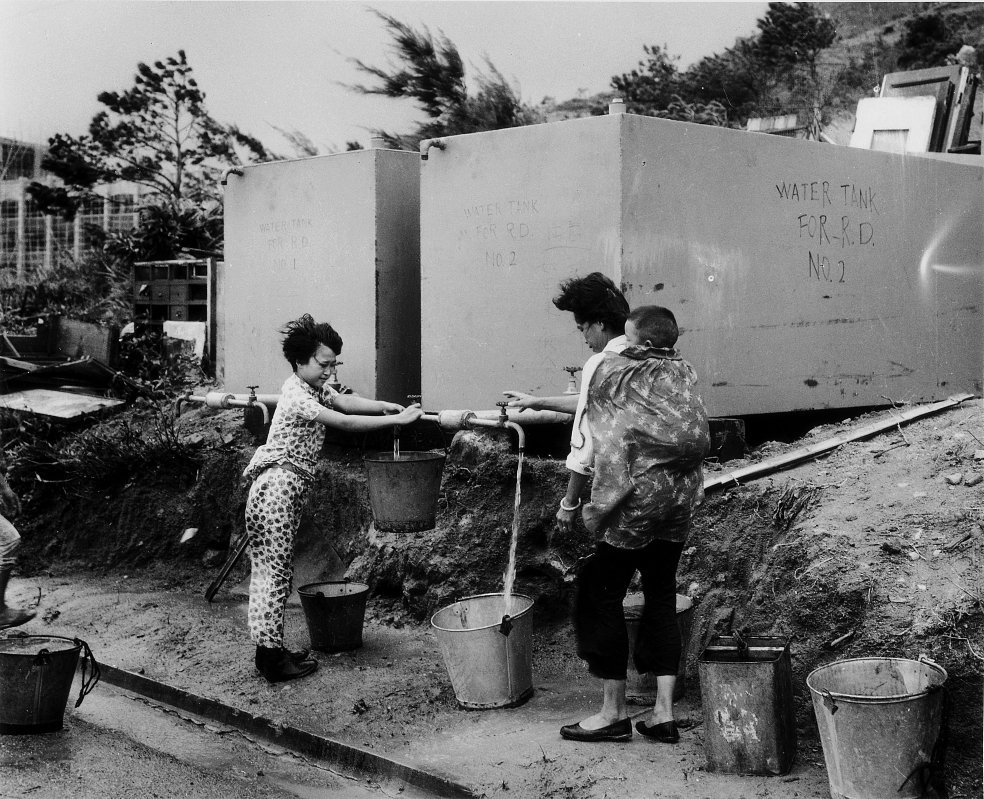

香港三面环海,淡水资源极度匮乏。上世纪六十年代,香港遭遇严重旱灾,每四日仅供水四小时,市井街头排队取水的情景成为一代人的集体记忆。为彻底解决水荒,中央政府与香港政府紧急协商,启动东深供水工程,时任国务院总理周恩来曾表示:“要不惜一切代价,保证香港同胞渡过难关。”

高山低头 河水倒流

东江距离香港50多公里,要由该处引水到香港,工程相当庞大。为方便输水,东深供水工程最终敲定的方案,是将原来由南向北流入东江的石马河,改造成逆流的输水人工运河,东江水先注入雁田水库,再经输水管道流入深圳水库。这条运河跨越六座高山,全长83公里,经过多级泵站逆流提升,从海拔两米逐级抬高至46米。

东深供水工程自1964年2月20日动工,几万工人浩浩荡荡前往工地,与时间竞赛。过程中经历五次台风吹袭,仅用一年时间便实现引东江水南流至香港的奇迹。1965年3月1日下午4时,东深供水工程正式向香港供水。从此,香港摆脱了“制水”的阴影,迈向稳定发展的新阶段。

位于钻石山木屋区的两个大型水箱,设备简陋,但却是低下阶层赖以维生的主要水源。(图源:香港历史博物馆)

东深供水工程技术设计人员埋头工作。(图源:香港历史博物馆)

1964年2月,广东省政府动用大量人力物力,在东江深圳沿线80多公里,展开了东深供水工程建设。(图源:香港历史博物馆)

如今,东江水供应占全港淡水用量七至八成,成为支撑城市运转的“生命线”。香港特区政府水务署署长黄恩诺表示,若没有东江水稳定输港,金融中心的写字楼可能因缺水停摆,市民生活更将重回“制水”年代。

东深供水工程示意图。(图源:水务署)

“水质安全”是东江水供港的核心承诺。为保障输港水质纯净,内地多年来在东江流域实施严格的生态保护政策:限制开发、禁止采矿与规模化养殖,甚至拒绝了超过600亿元的潜在投资项目。这些牺牲背后,是国家“宁弃经济利益,不污一滴东江水”的坚定决心。

此外,内地持续投入巨资升级供水设施,包括建设专用密封管道、推进河流治理工程,以及去年启用的珠三角水资源配置工程。该工程将西江水引入东江流域,既缓解沿线城市用水压力,亦为香港提供应急备用水源,实现“双水源”战略保障。

近年坊间有意见认为香港应自主开发水源,减少依赖东江水。对此,黄恩诺署长坦言,从成本与环保角度分析,东江水仍是“最优解”:将军澳海水化淡厂首阶段产水量仅占全港用水约5%,且生产成本比东江水高出20%至30%。若以其作为主力水源,不仅大幅推高水价,更因能耗过高与全球减碳趋势相悖。东江水则凭借稳定、低碳、经济的优势,持续为香港提供性价比最高的供水方案。

香港水费全球低位背后的国家支持

香港市民虽享用水自由,却极少意识到这份便利背后的国家支持。据“国际水协会”2023年数据,世界39个首都或大城市的水费,由最昂贵起计,香港水费排第30名,远低于首尔、东京、罗马、巴黎、柏林、华盛顿等发达城市。目前,全港住户每月平均水费仅44港元,占家庭收入中位数约0.1%,近两成低用量家庭甚至无需缴费。这离不开国家长期以来的政策倾斜和成本控制,市民更应珍惜水资源,避免浪费。

展览现场的打卡装置。(香港中通社记者 黄璇摄)

展览现场的“东江供水知多少”互动装置。(香港中通社记者 黄璇摄)

展览现场的“东江供水知多少”互动装置。(香港中通社记者 黄璇摄)

为纪念东江水供港六十周年,香港特区政府举办系列活动,其中在香港历史博物馆举行的“一脉相连 饮水思源”展览以历史图片和互动装置,生动展现国家与香港同心协力、共护水脉的历程。

从破解水荒困境到保障优质供水,从基础建设到生态守护,东江水的故事既是国家对香港深情厚谊的缩影,也是“一国两制”下内地与香港协同发展的典范。六十年一甲子,这条奔流不息的脉络,将继续滋润香江土地,见证家国共荣的未来。(完)

下一篇:香港选委会界别分组补选今投票