【来论】马浩宸:深港穗登顶揭示“中国模式”崛起

世界知识产权组织(WIPO)日前发布《全球创新指数》百强集群排名,“深圳—香港—广州”集群以每百万人2292件PCT专利申请、3775篇科学论文及135宗风险资本交易的综合优势,一跃登上榜首。这一跨越揭示了全球创新格局中“中国模式”的崛起——以制度协同打破行政壁垒,以金融活水润泽技术转化,以产业链整合重塑全球分工。

香港的“超级联系人”角色再升级

香港作为全球三大金融中心之一,在本次排名中因“风险资本交易量”指标的引入而大放异彩。数据显示,深港穗集群的风险资本密度虽低于矽谷,但已超越东京,这得益于香港与内地风投/私募基金规模分居亚洲前二。特区政府近年推出的“产学研1+计划”“新型工业加速计划”等百亿级基金,更直接撬动社会资本投向硬科技领域。

然而,香港的潜力远未完全释放。当前,深港两地仍存在资金跨境流动限制、科研设备进口关税等制度性障碍。例如,香港高校科研成果转化率低于深圳,根源在于两地法律体系、知识产权归属规则的差异。若能建立“湾区版”沙盒监管机制,允许跨境数据流动、科研样本便利化通关,香港可从单纯的“资金池”升级为“规则对接枢纽”,为大湾区创新企业提供“离岸+在岸”双重制度红利。

深圳的“企业创新主体”范式突破

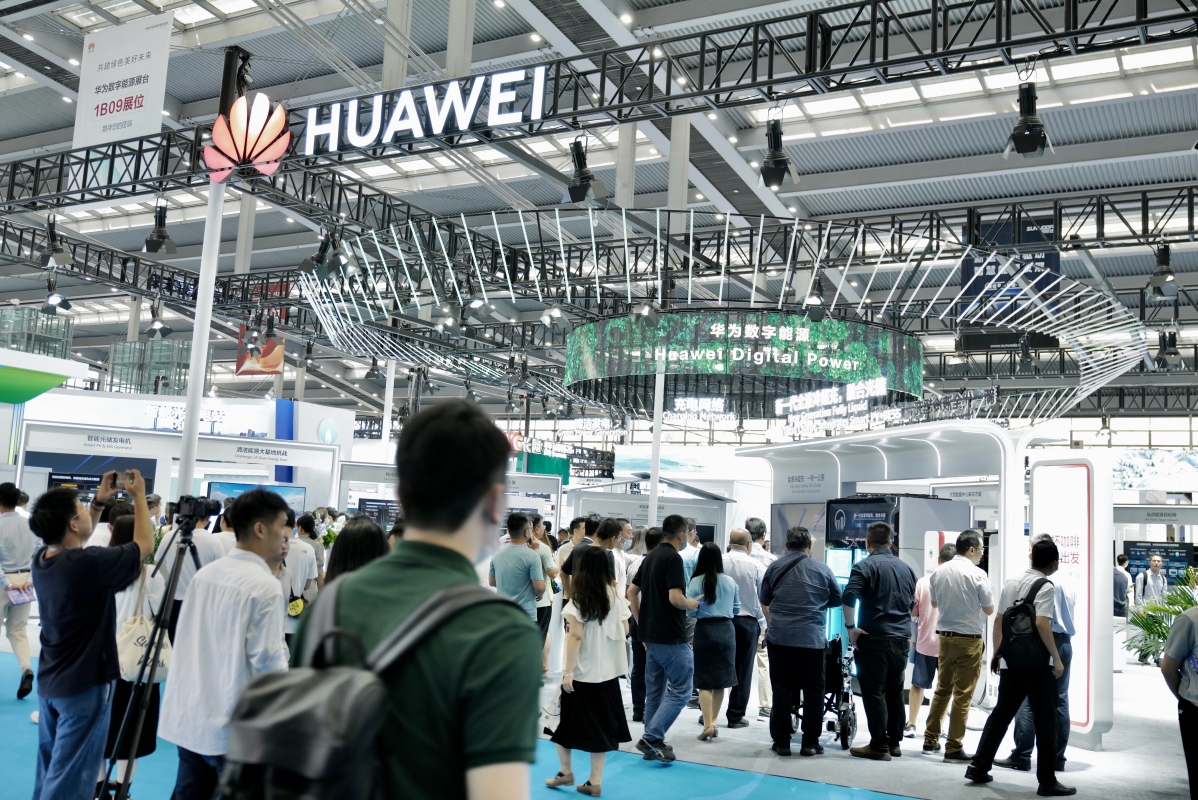

深圳以93.3%的企业研发投入占比,诠释了何谓“市场驱动型创新”。华为、腾讯、大疆等龙头企业构建的“专利丛林”,使深圳PCT专利申请量连续21年居全国首位,更催生出原生鸿蒙操作系统、AI眼镜等全球首发产品。这种“从0到1”的原始创新突破,背后是深圳“6个90%”的独特生态:90%以上的研发机构、人员、资金集中在企业,90%以上的职务发明专利出自企业。

香港中通社图片

但深圳也面临“天花板效应”:基础研究投入占比仅6.46%,低于北京(15.2%)和上海(10.8%);国家重点实验室数量不足北京的1/3。破解之道在于深化“深港科研协同”——利用香港5所全球百强大学的科研优势,在河套深港科技创新合作区试点“科研项目跨境审批绿色通道”,允许香港科研人员直接担任深圳国家实验室负责人,实现“香港出智、深圳转化”的闭环。

广州的“隐形冠军”培育术

广州规模以上工业企业中,80%为中小企业,却贡献了全市80%的发明专利。这得益于“专精特新企业梯度培育体系”:对初创企业提供“零租金”孵化空间,对“小巨人”企业给予每家最高5000万元研发补贴,对制造业单项冠军开通IPO“即报即审”通道。广州机器周边城市所拥有的最完善产业链,其高效生产能力为香港的资金和深圳的创科提供了最佳的实践能力。

当深圳的硬科技、香港的软实力、广州的产业网络形成“铁三角”,大湾区创新集群的辐射范围将远超地理界限。然而,香港的潜力远未完全释放。这潜力,不仅在于资金,更在于制度创新与国际连结。目前,尽管三地协同效应显著,但制度壁垒依然存在:科研资金跨境使用仍受限制,人才签证与资质认可尚未完全互通,知识产权在跨境执法与交易中的协调机制仍待完善。这些“看不见的墙”,阻碍了创新要素的自由流动。因此,香港要发挥更大作用,必须在“对接”与“出海”两大方向实现突破。

(本文作者马浩宸为亚洲人工智能教育与未来科技学会青年大使)

(本文为作者个人观点,不代表本媒体立场)