香江战忆|邓家宙:尽力记录香港民间抗战的点点滴滴

香港新闻网8月22日电 (记者 崔隽)1937年至1941年,全面抗战爆发后至太平洋战争爆发前,地处华南的香港作用凸显,既是物资运输的交通命脉,也是战争难民的避居之所和对外宣传的传播阵地,因而逐渐成为中国全国抗日救亡中心之一。

彼时香港各界民众心系内地,自发筹赈军需药品、协助救护、回乡支援、接济孤儿难民等,为抗战前线的浴血奋战提供了强大后援。香港史学会总监邓家宙博士在研究这段历史时,深感这种休戚同当、无私奉献、涓流汇聚的民间行动,与战场上的誓死御敌一样,值得被记录和赞颂。

8月20日,香港史学会总监邓家宙博士接受香港中通社、香港新闻网采访。(记者 崔隽摄)

自发赈难:“任何时候香港都在关心内地”

十多年前,邓家宙对香港银行历史感兴趣。他每天在电脑上整理和翻阅电子旧报章和文献,看到与银行相关的资料,就剪切下来收集好。但渐渐地,落在报章的目光总是不由自主游移到别处。他注意到,在30—40年代的报章上,香港对内地战事的谈论和报道越来越密集,各界赈难团体开始接连涌现。

1931年“九一八事变”前后,香港华商对国家爆发大规模战事及其对经济民生的影响就有所预料。“能看出香港当时有一种气氛,国家有困难,内地同胞有困难,我们是国民一分子,就要想办法去帮助。”邓家宙近日接受香港中通社、香港新闻网采访时说。

“其实香港人关心内地,也不单是因为有战事,而是任何时候都关心。不单关心地缘接近的广东,外省也都会关怀。而且他们有一个特点,就是‘该做的我们做了,做完也不需要多讲’。”在邓家宙看来,这种无条件支持的背后,有一种唇齿相依的情感连接和中国人的民族认同,并且在当时英国政府管治之下,这种纽带变得更加牢固。

2021年,邓家宙编撰出版《休戚同当:抗战时期香港之赈难团体(一九三七至一九四一》,书中记录了工商界、文艺界、学生组织、妇女组织等数十个民间社团奔走赈济、共赴国难的行动。

例如,1936年12月,东华三院与华商总会合组港侨赈绥会,号召各界商户募集善款物资,合计一万元,汇送前方。筹款启事中充满对同胞的同情:“寒风、大雪、炮弹、飞机……这一切都使战地中我们的民众受绝大的威胁……我们欢幸安居侨土,对于战地的同胞,应该尽量救济,因此我们很诚恳地发起救济绥远难民募捐活动。请你节省你生活所剩余的工钱,省你衣食,以一日的工资,赈济这敌人威胁下的同胞,大家联合起来,尽你国民的一份的责任。”

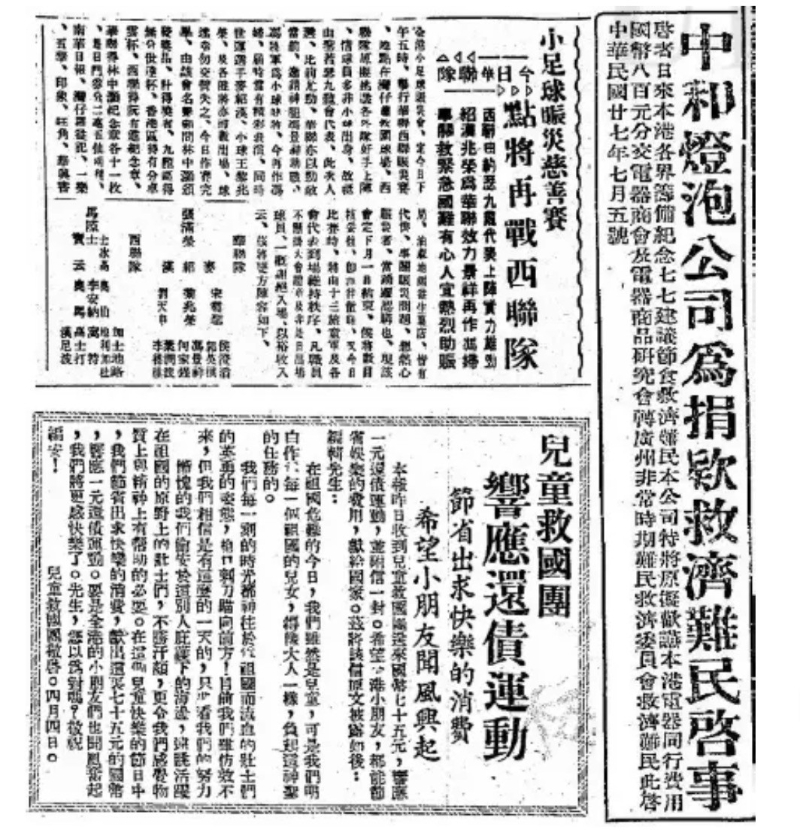

香港民间社团发起筹款赈难行动。(图源:《休戚同当:抗战时期香港之赈难团体(一九三七至一九四一)》

1938年7月7日,全港各界赈济华南难民会发起“七七抗战纪念日全港侨胞实行素食售花运动,“得款四十七万三千一百五十九元九角九仙、国币三万零三百六十八元四角二仙”。同年9月9日,烧腊行工商筹赈会组织果菜小贩义卖,获各区各行响应,范围涵盖西环至湾仔各区街市,筹得近四万元。1939年1月,香港救济学生委员会成立,为受战事影响的学生提供经济支持,还为失学学生介绍工作。1941年8月,保卫中国同盟发起“一碗饭运动”,筹得二万五千元,至香港沦陷前,保盟共筹得善款达十八万八千五百美金。

保卫中国同盟为难童筹款。(图源:《休戚同当:抗战时期香港之赈难团体(一九三七至一九四一)》

“不同身份、不同阶层的人都在用自己的方式保卫国家。工人、文人、商人、学生、妇女……他们大部分人没有气力上战场对抗敌人,但不要小看他们。以华商会为代表的商人群体,他们运用自己的财力和海内外人脉,将大量物资运回内地。这些商人的太太们则组成妇女社团,关注更细致的地方,对照料难童孤儿起到了重要作用。大一点的学生申请停学回内地支教,小学生不买零食,捐出自己的零用钱,卖菜卖肉的商贩也把一天的收入拿出来……简单来说,大家就是在力所能及的范围内出一份力,不会想有没有人笑话他们力量微小。凡是可以的,大家都去做。我觉得那真是一个令人感动的年代。”邓家宙说。

铭记抗战:“告诉后代曾经为什么而抗”

在过往的讲座和访谈中,邓家宙多次提及香港抗战民间力量的重要性。“抗战是全民参与的。我们看到了战场上的军事对抗,也要看到在这后面来自民间不同力量的支持。有了他们,有了物资,我们才能持久抵抗军事力量那么强大的敌人。同时,香港抗日救亡的特殊作用也在此凸显——战时要买米、买药,但钱怎么能调动出去?这就得益于香港的贸易和商业体制优势,也是香港人原本就在做的事情。”

对于抗战精神的理解和传承,邓家宙认为最重要的是要告诉没经历过这一切的后代,曾经的先辈为什么而抗。他认为,抗战反抗的不仅是日本这个具体国家的侵略行径,还是在反抗一种广泛而错误的价值观念。“我们经常看到接在‘抗日战争’后面还有一个词——国际反法西斯战争。在这场战争中,我们和其他国家为什么要互相帮助?为什么当时印度人、加拿大人、新加坡人也来香港帮助我们?因为我们都在捍卫同一种人性价值,都认为军国主义和法西斯践踏了道德和人性底线,因此你有困难的时候,我要帮你抵抗它,也因此我们绝不能输,否则输掉的不单是领土资源,还输掉了共同的信念。”

一直以来,邓家宙的主要研究方向是香港社会历史,对于香港抗战史后续的挖掘,他个人最感兴趣的是文物。“如果我们要从一段历史中吸收经验和教训的话,光讲可能还不够,文物会是一个更立体的切入点。抗战胜利已经80年,我觉得应该要趁还有机会的时候,尽力搜罗保存相关文物。”

民间参与抗战,每个人都是渺小而珍贵的见证者,留存的某个物件也许就凝结了一段重要历史。邓家宙曾在一位元朗居民的家中看到一把军刀,主人告诉他,这是其父亲留下的,但并不清楚这刀的具体来历。邓家宙看过告诉他,这是一把二战时的军刀,刀的背后有字可证。对方说,几十年来还是第一次知道刀背后字的含义。

“这是很多人的反应,可能家里都有上一代遗留下来的物品,但并不知道它会是一个历史的证明。其中的原因,一方面是亲历者因战争伤痛不愿忆述,后来也相继离世;另一方面是战后恢复生产经济被摆在首位,人们不会刻意诉说过往,且大家彼此认为经历过同样的事情,也就没必要再谈论。这就导致过去和现在中间隔了一个‘真空年代’。”

邓家宙还提到,现在许多香港抗战遗址也面临同样的境况。在八九十年的时间里,它们愈发荒芜,无人知晓其中的故事,甚至渐渐无迹可寻。他身边也有研究军事的历史学者,如香港浸会大学邝智文教授,正在努力找到这些遗址,记录下来,告诉世人此处曾经发生过什么。未来他们还希望能够建立和整合抗战文献、文物和遗址的网络资料库,有利于保存史料、学术交流和深入研究。

“香港民间还有很多抗日的点点滴滴。”邓家宙说。“我觉得趁我们还有时间,无论是文物、遗址还是当事人的亲身经历,我们都想尽力用文字和书本等方式,记录下来、传续下去。”(完)