香江战忆 | “港九大队的爱国和抗争精神极具现实意义”

香港新闻网8月15日电(记者 崔隽)“日本投降矣!”80年前的今天,即1945年8月15日,《大公报》头版报导了日本宣布无条件投降的历史性新闻。9月28日,东江纵队港九大队发表撤离宣言,向民众告别︰“回溯我队在港九沦陷后设立,我们的目的就是打倒日本侵略者。……我港九人民对于祖国是无限忠诚的,对于敌人是极端仇恨的。三年多的日子,他们虽饱受日寇的屠杀与迫害十分惨重,但他们对于我队的帮助与支持却有加无已,他们的斗争实在是可歌可泣的。……今天,我们撤退了,但我们的心却是永远不会离开你们的。”

“东江纵队港九大队是香港沦陷期间唯一一支成建制、由始至终坚持抵抗的抗日武装力量,是香港抗战的中流砥柱。”中国社会科学院近代史研究所研究员、香港地方志中心副总编辑刘蜀永教授对香港中通社、香港新闻网记者说。

8月13日,刘蜀永教授在香港地方志中心接受香港中通社、香港新闻网采访。(记者 崔隽摄)

刘蜀永研究香港史逾40年。见面时,他笑著向记者展示最新收到的礼物——一只穿军服戴军帽的熊猫公仔。“这是香港教育局根据东江纵队战士形象设计的,是学生们参加问答比赛的奖品,蛮特别的。”话题也由这份特别的礼物触发,刘蜀永与我们回顾了东江纵队港九大队浴血奋战的历程,讲述了这支队伍的特别之处,也分享了他为港九大队修志的过程,以及对港九大队抗战精神的理解。

“最具特色的一支队伍”

1941年12月25日,香港沦陷。此后3年8个月,香港社会饱经日军蹂躏,民生停滞,经济凋零,人口锐减,百姓遭受屠杀和迫害。英籍作家史多德曾撰文回忆沦陷后的凄凉景象:“男人、女人和小孩倒在街上死了,就和苍蝇一样。垃圾箱堆满了尸首,大街小巷充满腐臭的死尸和垃圾。”

黑暗时期,香港抗战的重担落在港九大队身上。1942年2月3日,港九大队在新界西贡黄毛应村正式成立,先后设有短枪队、长枪队、大屿山中队、沙头角中队、西贡中队、海上中队、市区中队、元朗中队等。队伍中有香港本地农民、渔民、工人和知识青年,从最初几十人发展至后来的近千人。

“中国共产党领导的华南抗日游击队中,东江纵队是其中规模最大、战果最显赫的一支部队。港九大队则是其下属最具特色的一支队伍。”《港九大队志》开篇总述部分如是评价。

所谓特色,首先体现在作战地点。“港九大队活跃的地方是香港,这里是国际化城市,也是日军在太平洋的转运枢纽和海军中继站,以及其北上侵略中国内地和南下侵略东南亚国家的重要据点,具有重要战略地位。”刘蜀永说。

作战方式灵活机动,战略战术丰富多样,也是这支队伍的一大特点。在香港,港九大队通过乡村游击战、海岛游击战、海上游击战和城市游击战等大大小小、策略多变的50多次战斗,有效干扰了日军的战略部署,起到了战略威慑作用。

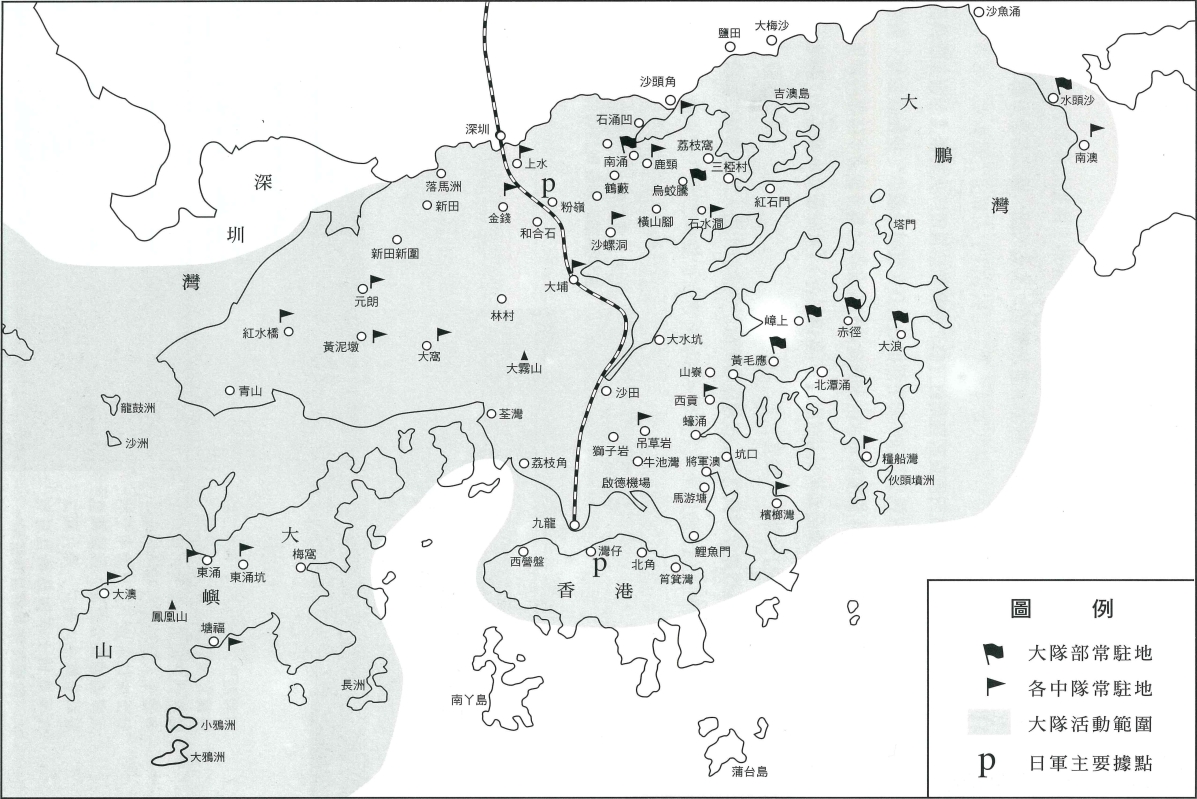

东江纵队港九独立大队活动地区示意图(受访者提供)

东江纵队司令员曾生回忆港九大队的战斗风格时,不掩赞赏:“在港九这个地域狭小、回旋余地不大、而又是敌人军警林立的地区,港九大队进行的游击战争,主要采取隐蔽斗争的形式,著重发挥短枪队机动灵活的特点,运用奇袭、伏击等游击战术打击敌人。”“大队短枪队是一支十分精干的队伍,共二十人。……黄冠芳果断沉著,刘黑仔勇敢机智,十多名队员个个生龙活虎。……斗智又斗勇,来无影去无迹,神出鬼没,声东击西。”

据不完全统计,港九大队毙伤日军100余名,毙伤汉奸、伪警及间谍等70余名,俘虏、受降日伪军600余名,炸毁日军飞机1架;缴获长短枪支550余支,机枪60余挺(包括英军弃械),炮6门,缴获敌船至少33艘,击沉4艘,并缴获大批弹药。

然而,这样的宝贵战绩其实是在武器装备落后的条件下艰难取得的。典型的例子是,面对日军的运输大船,港九大队作战经常要靠小木船和鱼炮,取得胜利的同时常常要付出个别战士牺牲的代价。

海上队作战用的木船,罗欧锋摄。(受访者提供)

这也是为什么今年刘蜀永参观山东舰时格外感慨。看到中国军事力量装备如今先进的程度,他不由想起港九大队打游击的艰苦情形:“如果当时我们战士的武器好一些,战争结果也许将更加不同。”

港九大队还站在了国际反法西斯战争的前哨位置。刘蜀永认为,这是其另一个特别之处。据统计,东江纵队共营救国际友人89人,里面大部分是港九大队及其前身的武工队营救。

其中,对英军赖濂士中校等四人的营救,促成了英军服务团和广东人民抗日游击总队在军事情报工作的合作。对美军飞行员克尔中尉的营救、护送和转移,促成了美军和东江纵队的情报合作。这些营救行动及与盟军的合作,为港九大队、东江纵队乃至中国军队在世界反法西斯斗争中赢得了国际声誉。

1944年3月18日,东江纵队司令员曾生(左二)安排克尔中尉坐轿离开司令部所在地土洋村。(东江纵队历史研究会提供)

为港九大队修志

很长一段时间里,港九大队相关历史书籍主要以老战士口述回忆为内容。口述历史价值固然珍贵,但在刘蜀永和香港地方志中心总编辑刘智鹏等学者看来,想让更多港人了解港九大队的历史,仍需更加系统的整理和深入的研究。于是从2017年起,在港九大队后代黄俊康、王玉珍等的支持下,他们启动了《港九大队志》的编修工作。

过程中,他们非常注重挖掘和整理档案资料,找到了港九大队大队部当年的军事报告。“这几份报告当时保存在广东省档案馆,一些老战士把它手抄出来。”刘蜀永说。另外,他们还找到了英军服务团关于与港九大队合作的英文档案,以补充和修订口述历史的记载。

同时,刘蜀永和工作团队还开展了大量田野调查。“老战士在回忆中提到了一些地方,但是没有人亲自去考察过。”于是,他们开始逐一寻找并记录港九大队当年活动的遗址,如大队部驻地、军需处、岩洞仓库等。

2018年12月10日,在西贡北约乡事委员会主席李耀斌(左一)等协助下,刘蜀永(右三)和编写组成员及港九大队后人在西贡昂窝村的山林中,找到港九大队军需处的岩洞仓库。

在新界乡村寻找岩洞仓库的过程中,刘蜀永记得一个令他感动的细节。“岩洞仓库都在荒山上,很多年没人去,通道都被杂树荆棘挡住了。听说我们要去调查,北潭村村民头一天拿著砍刀自发帮我们砍出一条路来。他们这样做,其实是出于他们对港九大队前辈的尊重,觉得自己的先辈参与过这段历史,很光荣,很自豪。我们很受感动。”

编修工作历时四年半,2022年《港九大队志》得以出版,从政治军事、遗址到人物志、大事记,全面、详实地记录了港九大队的历史。今年此书增订再版,刘智鹏、刘蜀永和编修团队将此作为对中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的一份献礼。

“只要还能走得动,就会继续做下去”

对于港九大队的抗战精神,刘蜀永认为有两个关键词,爱国和抗争。“鸦片战争以来,香港历来都有爱国的传统。抗战时期,香港有个特点,一家一家地参加抗战。比如蔡国梁一家、黄作梅一家、林展一家、叶文秋一家,还有被称为‘香港抗日一家人’的罗氏家族……好多人家境都比较好,生活富足,为什么还要参加抗战?就是因为爱国。”

谈及“抗争”,刘蜀永以刘春祥抗日英雄群体为例。1943年5月,港九大队大屿山中队队长刘春祥等7名指战员,自大屿山东涌乘帆船前往屯门龙鼓滩开辟新根据地。船行至龙鼓洲、沙洲海域,遭两艘日军炮艇伏击。“当时无论从船速还是火力,他们都不占上风,但还是要打、还是要斗,,最后一直打到船被击沉,他们和船家一家五口都英勇牺牲了。一个民族,一个国家面对外敌欺凌,一定要有抗争精神,才能赢得最后的胜利。”

在刘蜀永看来,这种爱国和抗争精神在当下极具意义和价值。“中国比过去强大了,但美国为首的西方国家不愿中国崛起,贸易战也好,科技战也好,千方百计围攻堵截。这种形势下,港九大队的爱国和抗争精神很有现实意义——一方面和各国加强交流,一方面只能自力更生,奋发图强,争得自己的发展空间和平等地位,本质上还是离不开爱国和抗争。”

那么,如何让更多人走进香港抗战历史,体悟抗战精神?刘蜀永认为需要有合适的、与时俱进的载体。一方面要著书立说,不仅要有学术研究,还要有通俗读物;另一方面要建立纪念设施,例如近几年爱国团体和刘蜀永等学者推动设立了香港沙头角抗战纪念馆和刘春祥抗日英雄群体纪念碑。

2022年9月3日,香港沙头角抗战纪念馆开幕。(受访者提供)

刘蜀永还建议加大对香港抗战遗址的保护力度。“据不完全统计,港九大队的抗战遗址有42处,特区政府可以对它们进行普查、评级和分类保护,看看哪些可宣布为香港的抗战遗址,哪些可列为最高级别的文物保护单位法定古迹,哪些需重建或修复,让抗战遗址更好地发挥爱国主义教育载体的作用。”

在今年这样特别的纪念节点,刘蜀永比以往更加忙碌。接受采访、撰写文章、为抗战展览审稿……提及做事的动力,他说:“每个人的寿命是有限的,一定要把精力放在有意义的地方。我今年84岁,有时还会带著中学历史老师去参观抗战遗址。其实做这些就是出于对抗战前辈的崇敬,一定要让后代知道曾经有这样一批忧国忧民的人,知道中国共产党在国家存亡紧要关头的历史担当。我觉得这么做是有意义的,只要还能走得动,就会继续做下去。”(完)

港九大队老战士合影。(受访者提供)

上一篇:香港报章8月15日社评摘要

下一篇:香港早间新闻速览(8月15日)