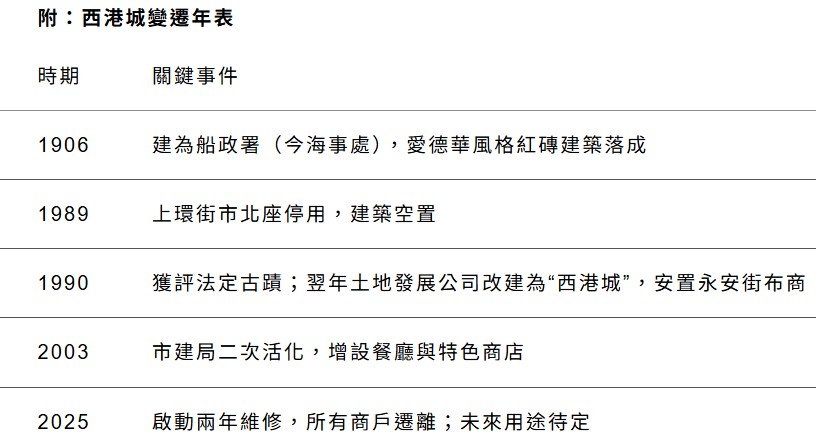

香港故事|红砖廊柱间的百年叙事 西港城的变迁与新生

香港新闻网6月1日电 香港虽然地方不大,却拥有丰富的历史。经历逾百年英国殖民统治,香港留下了不少洋房古迹和极具历史色彩的文化遗迹。1906年,一座爱德华风格的红砖大楼在上环德辅道中落成。这座建筑最初为船政署(即今海事处)总部,负责维多利亚港的船舶管理。大楼以花岗石为基,底层设有巨型圆拱门廊,屋顶则铺设中式卷瓦,呈现“西骨东皮”的混合美学——正是殖民时期香港的缩影。

1983年,随著地铁港岛线工程推进,毗邻的上环街市南座被拆卸,北座街市亦于1989年全面停用。当外界以为这幢旧楼难逃清拆命运时,土地发展公司(市区重建局前身)于1991年启动关键转型:将大楼改建为传统工艺中心,并安置因中环“花布街”重建而需迁出的15间布商于一楼。红砖大楼自此有了新名字——“西港城”,二楼的怀旧舞酒楼“大舞台饭店”更成为港人婚宴的集体回忆。

【延伸阅读】

探寻港式传统花牌技艺

釉彩流金四代人 粤东“广彩”历久弥新

1990年,西港城被列为法定古迹。(资料图片)

西港城二楼开设的怀旧舞酒楼“大舞台饭店”今年3月已结业。(资料图片)

1990年,西港城被列为法定古迹,成为全港最古老的街市建筑物。2003年,市建局进行第二次活化,增设主题餐厅和特色商店,尝试在历史与商业之间取得平衡。惟这场活化实验并不完全成功——即使身处摩罗街、海味街等特色街区之间,西港城的人流始终稀少,发展未如预期。

2025年,西港城将展开为期两年的维修工程。地下商户需于同年5月底前迁出,一楼布商则预计10月底前撤离,但至今仍未获妥善安置。

2025年5月25日,西港城地下商场迎来最后一个营业星期日。这座古迹即将启动大规模维修。5月30日,记者重访西港城时,地下只剩4间店舖仍在营业。在西港城落户逾30年的花艺店“Flora & 紫藤轩”江女士在清货标签前回忆:“1990年代这里人头涌涌,是香港的黄金时代。我由一个小舖做到三间相连舖,从未想过转行。”她透露,市建局近年续约期由两年缩短至两个月,早已预示迁离结局。

花艺店“Flora & 紫藤轩”在西港城落户逾30年。(香港中通社记者 黄璇摄)

一楼“花布街”则弥漫著更深的不安。15户布商中已有3家结业,其余面临10月底前撤离的最后通牒。他们原是1991年因永安街重建而迁入的布商,如今恐成香港布艺产业的绝响。展柜内陈列著香云纱、广彩等织品,墙角“全场五折”标语格外显眼。经营窗帘布艺的店主坦言,暂时未有下一步打算,“外面租金太高,很难找到合适店舖经营,走一步算一步,可能清货后就结业。”有市民特地到场打卡,街坊梁先生抚摸著英式电话亭感慨:“担心装修完变了样,这些电话亭外面已经找不到。”

15户布商中已有3家结业,其余面临10月底前撤离的最后通牒。(香港中通社记者 黄璇摄)

市建局的勘察报告揭示西港城的建筑危机:屋顶瓦片渗漏、木结构腐朽、消防及空调系统早已超龄(逾20年)。自2003年以来未有大型维修,此次工程需更换机电设施,修复外墙和拱窗,预计需时两年。法定古迹的身分令维修工程更为复杂——如修复红砖墙必须用传统石灰砂浆,屋顶木梁则需保留原有榫卯工艺。

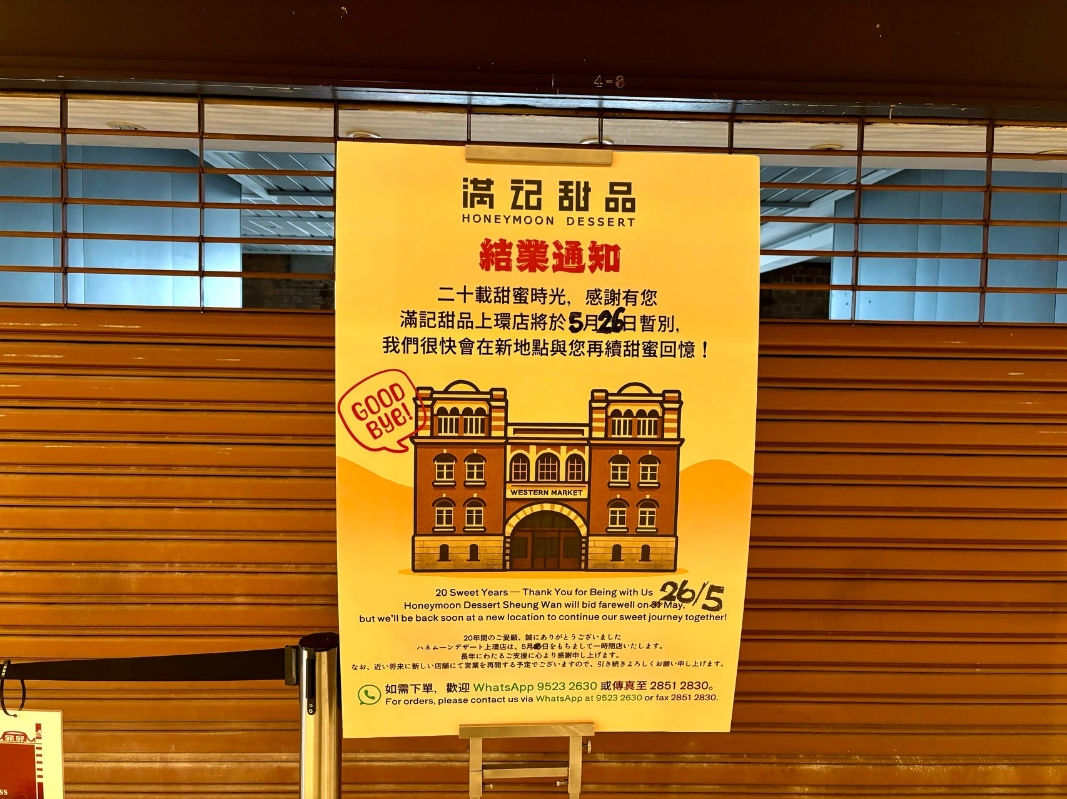

在西港城营业20年的满记甜品于5月26日结业,表示“很快会在新地点与您再续甜蜜回忆!”(香港中通社记者 黄璇摄)

更深层的矛盾在于土地契约的博弈:政府于1991年批给市建局21年管理期早已届满,经多次短期延续后,2025年维修完成时契约将正式终止。发展局仅称“会与市建局商讨未来用途”,布商能否重回原址仍是未知之数。

西港城的困境,折射出香港古迹保育的结构性难题。2003年西港城活化后引入餐厅与工艺品店,但未能与周边海味街、摩罗街等产生协同效应。市民李先生直言:“若只得小舖头,行人买杯咖啡就走,商户难以生存。”1991年安置布商,本意是延续“花布街”文化脉络,但近年市建局倾向引进高租金业态。布商透露复修后“将改变定位”,传统产业或将边缘化。

1990年,西港城被列为法定古迹。(香港中通社记者 黄璇摄)

西港城未来还需更紧扣社区参与,例如结合非遗技艺工作坊或历史导览。值得借鉴的有湾仔“和昌大押”——在保留百年唐楼外观下引入时尚餐饮,开放露台成为打卡地标;太子道西战前唐楼群则引入设计师工作室,孕育文创聚落。

正如花艺店江女士所言:“天下无不散之筵席。”但筵席终结,也是新章启始之时——当红砖古迹再度开放,它能否由“观光打卡点”蜕变为“文化发生场”,将决定这座百年地标的未来。(完)

上一篇:香港警方寻回牛头角失踪男子

下一篇:国际儿童节 香港廉署话剧倡诚实