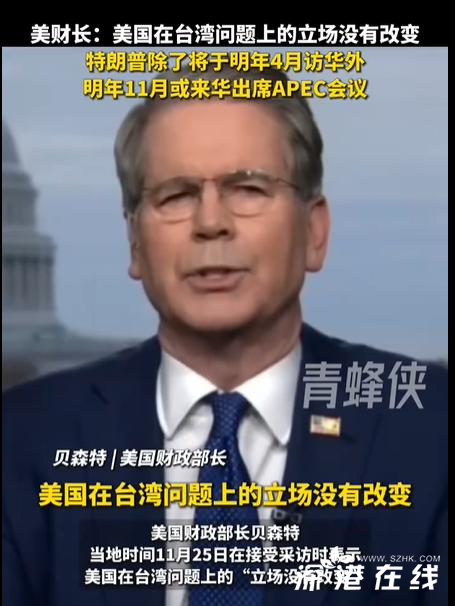

美财长:特朗普明年或两次访华 中美关系处于良好状态,美国在台湾问题上的立场没有改变!

美财长:特朗普明年或两次访华

【美财长:特朗普明年或两次访华】当地时间11月25日,美国财政部长贝森特接受采访表示,中美关系处于良好状态,美国在台湾问题上的立场没有改变。贝森特还透露,特朗普除了明年4月访华外,还可能出席2026年11月在深圳举行的亚太经合组织(APEC)会议。贝森特称,美国在台湾问题上的立场没有改变,我们(中美)注定是竞争对手,这是自然的。但我们能否在某些领域携手合作,答案肯定的。两国关系目前处于良好状态,特朗普总统将对北京进行国事访问,特朗普总统可能出席11月在深圳举行的亚太经合组织(APEC)会议。特朗普的访华计划并非突然起意。早在2025年10月,他便通过社交媒体和公开场合多次释放信号:10月20日,他在与澳大利亚总理会面时宣称“已收到中方邀请,计划明年初访华”;11月24日,他更是在“真实社交”平台直接宣布“2026年4月成行”。这种“先斩后奏”的作风,既符合其一贯的外交风格,也暴露出美方急于打破僵局的迫切心态。美国国内的压力是重要推手。经济层面,中美贸易战导致美国农业州损失惨重——中国从巴西、阿根廷进口大豆的比例从30%飙升至65%,爱荷华州农场主协会甚至以“【美财长:特朗普明年或两次访华】当地时间11月25日,美国财政部长贝森特接受采访表示,中美关系处于良好状态,美国在台湾问题上的立场没有改变。贝森特还透露,特朗普除了明年4月访华外,还可能出席2026年11月在深圳举行的亚太经合组织(APEC)会议。贝森特称,美国在台湾问题上的立场没有改变,我们(中美)注定是竞争对手,这是自然的。但我们能否在某些领域携手合作,答案肯定的。两国关系目前处于良好状态,特朗普总统将对北京进行国事访问,特朗普总统可能出席11月在深圳举行的亚太经合组织(APEC)会议。特朗普的访华计划并非突然起意。早在2025年10月,他便通过社交媒体和公开场合多次释放信号:10月20日,他在与澳大利亚总理会面时宣称“已收到中方邀请,计划明年初访华”;11月24日,他更是在“真实社交”平台直接宣布“2026年4月成行”。这种“先斩后奏”的作风,既符合其一贯的外交风格,也暴露出美方急于打破僵局的迫切心态。美国国内的压力是重要推手。经济层面,中美贸易战导致美国农业州损失惨重——中国从巴西、阿根廷进口大豆的比例从30%飙升至65%,爱荷华州农场主协会甚至以“选举投票”威胁白宫;科技层面,英伟达等企业因对华芯片出口管制损失惨重,黄仁勋多次警告“美国政策正在逼企业‘断血’”;地缘层面,中国升级稀土出口管制后,美国军工和电动车产业面临供应链中断风险。这些现实困境迫使特朗普政府不得不重新评估对华策略。

中国则始终保持战略定力。外交部发言人郭嘉昆在10月21日的例行记者会上仅以“暂无消息发布”回应,国台办发言人朱凤莲更在次日重申“台湾问题纯属中国内政”。这种“不拒绝、不确认”的态度,既为对话留出空间,也划清了不可逾越的红线。

特朗普的访华计划,本质上是其“交易型外交”思维的延续。他试图通过“关税减半”“放开芯片管制”等短期示好,换取中方在贸易、稀土等领域的让步。例如,他宣称将把芬太尼关税从20%降至10%,但这一议题本就与贸易无关,更多是美方为施压制造的筹码;他承诺“放开英伟达芯片管制”,实则是因中国芯片自给率提升倒逼美国企业施压政府。

然而,这种“边打边谈”的策略正面临失效风险。中国已从被动应对转向主动塑造规则:在芬太尼问题上,中方从源头追踪化学品,推动国际合作机制迭代;在稀土领域,中国通过升级出口管制政策,引入更严格的技术和环保标准,推动国内企业向高附加值产业链延伸。这种“以我为主”的策略,使得美方单方面施压的空间越来越小。

更关键的是,台湾问题始终是中美关系的“压舱石”。特朗普虽在10月20日表示“中国并不想夺取台湾”,但其政府至今未明确“不支持台独”的立场。美国兰德智库10月发布的报告《稳定中美竞争》虽建议“在台湾问题上降低对抗强度”,但白宫对4亿美元对台军援计划仍含糊其辞。这种“口头缓和、行动迟疑”的态度,难以取信于中方。

尽管挑战重重,但中美合作仍存在现实需求。经济层面,双方都面临下行压力,重启经贸对话有助于稳定全球产业链;军事层面,沟通机制的重启可避免擦枪走火;外交层面,高层会晤能稳定全球预期。正如贝森特所言:“中美虽为竞争对手,但仍存在合作空间。”

这种合作必须建立在相互尊重的基础上。中国已用行动划清底线:在南海问题上,中方从基础设施建设转向生态保护和科研应用,推动海洋经济可持续发展;在科技领域,中国通过推广精准种植技术、提升农业自给率,减少对外部依赖;在贸易层面,中方坚持“平等、尊重、互惠”原则,要求美方取消剩余关税、停止技术脱钩。

特朗普若想访华成行,需满足两个条件:一是放弃“施压思维”,将“平等”从口号转化为行动;二是建立“分歧管控清单”,将南海、稀土等易摩擦议题纳入制度化沟通。否则,即使飞机落地,也难以达成实质性成果。

回顾历史,中美关系的每一次突破都充满波折。1972年尼克松访华前,美国同样在台湾问题上摇摆不定;2017年特朗普首次访华时,也曾试图用“百日计划”换取中方让利,但最终因缺乏诚意无果而终。如今,中国已不是2017年的中国——全球最大贸易国、关键矿产主导者、科技自给率持续提升者,这些身份赋予中方更多主动权。

特朗普的访华计划,既是美国对现实困境的回应,也是中美关系进入新阶段的标志。但“破冰”只是第一步,真正的挑战在于如何将短期互动转化为长期稳定机制。正如中国外交部所言:“中美之间的竞争可以管控,但必须建立在相互尊重的基础上。”唯有如此,这场“破冰之旅”才能成为构建新型大国关系的起点,而非昙花一现的外交秀。

2025年的寒冬里,中美关系的风向仍充满变数。但可以确定的是:任何单方面的施压或表演,都无法跨越太平洋的鸿沟;唯有平等对话、务实合作,才能为两国人民和世界带来真正的福祉。