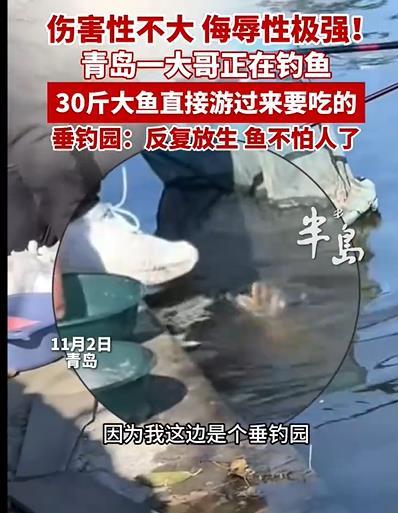

大哥正钓鱼 30斤大鱼游过来要吃的 丝毫不惧人群,张开大口静静等待投喂!

大哥正钓鱼 30斤大鱼游过来要吃的

【大哥正钓鱼 30斤大鱼游过来要吃的】11月5日,山东青岛一垂钓园内,一条30斤大鱼因被反复放生不怕人,主动游向钓鱼者讨食,网友戏称“投岸自首”。视频中,这条大鱼丝毫不惧人群,径直游至钓鱼者身旁,张开大口静静等待投喂。而这位钓鱼大哥也是十分配合,不仅将饵食喂给了大鱼,随后还继续淡定地抛竿钓鱼,仿佛这一切都是日常垂钓中的寻常一幕。据该垂钓园负责人刘先生介绍,这条大鱼之所以如此大胆,是因为它曾多次被钓上来后又反复被放生回水中,久而久之便不再害怕人类,甚至学会了主动向人讨食。"这条鱼我认得,上周刚被我钓上来又放回去。"钓鱼者边说边熟练地抛出饵料,巨鱼立刻摆尾游近,在距离岸边仅半米处仰头等待投喂。垂钓园负责人刘先生透露,这条大鱼已多次被钓起又放生,逐渐形成“不怕人”的习性。根据园内规定,10斤以上大鱼即便被钓上岸也不得带走,但可按斤购买。这种“钓了就放”的运营模式,意外催生了鱼类行为模式的改变——从最初的挣扎到主动讨食,甚至形成“宠物化”特征。视频中,钓鱼者淡定投喂后继续抛竿,仿佛与大鱼达成某种默契,这种反传统的互动场景令网友惊叹:“钓鱼的变成了养鱼的,鱼的记忆怕不是七秒而是永久!”不少网友纷纷调侃,称这位钓鱼大哥已经达到了钓鱼的最高境界——对于那些“投岸自首”的大鱼,他可是“不屑一顾”呢。有网友说:不是说鱼只有七秒记忆?这鱼怎么记得这么清楚其实科学上早有人辟过谣,鱼的记忆没那么短。像金鱼、鲤鱼、鲶鱼这类水里精,能记住路线、味道,甚至能分辨出不同的饵料味道。有研究还发现,鱼能记住同类之间的社交关系,有的还能被训练做出固定反应再看这条垂钓园的大鱼,它之所以敢游上来讨食,是因为在一次次被钓、被放的经历里,早就学会了判断。这种判断,其实就是记忆的体现。它知道人不会伤它,知道自己是“园宠”,所以活得洒脱,吃得心安。

视频走红后,网友的创造力彻底爆发。有人将画面P成"鱼界丐帮帮主讨饭",配文"这位鱼兄怕是修成了'讨食诀'";更有人翻出钓鱼圈的"邪修"传统——用珍珠奶茶、辣条作饵的极端案例,戏称这是"正统钓鱼派"与"邪修派"的世纪对决。"现在钓鱼圈分三派:传统派守着蚯蚓玉米,科技派用声呐探鱼器,邪修派直接上火锅底料。"资深钓友在评论区留言,这条评论获得点赞。调查发现,某电商平台"奇葩鱼饵"搜索量暴涨470%,蟑螂粉、巧克力酱等非传统饵料销量激增。但这种狂欢背后也暗藏隐忧。专家指出:"反复钓放会导致鱼类应激反应,长期投喂人工饵料可能破坏水体生态。"

这场闹剧折射出当代钓鱼文化的深刻变迁。中国钓鱼协会最新报告显示,全国1.4亿钓鱼人群中,62%将垂钓视为"减压方式",仅有28%在意渔获量。在杭州某互联网公司,程序员们组建了"钓鱼治愈小组",每周五下班后直奔郊外;而在珠海,台风天坚持"迎风作钓"的硬核玩家们,正用三斤重的海鲈鱼践行着"风浪越大鱼越贵"的信条。

夕阳将水面染成金色,那条30斤的大鱼依然在钓台边徘徊。钓鱼者收起钓竿,将最后一把饵料撒向水面:"明天见,老伙计。"鱼群瞬间聚拢,泛起的涟漪中,倒映着人类与自然和谐共生的永恒命题。或许正如钓鱼圈那句玩笑:"最好的钓技,是让鱼活得自在;最高的境界,是让人心生敬畏。"在这场看似荒诞的互动中,我们看到的不仅是娱乐的狂欢,更是对生命关系的重新思考。

当钓竿成为连接人与自然的桥梁,当每一次抛竿都承载着对生命的尊重,我们或许能在这30斤大鱼的“讨食”故事中,读懂当代垂钓文化的深层密码——它不仅是一种减压方式,更是一种生活哲学,一种对和谐共生的永恒追求。这种追求,让1.4亿钓鱼爱好者在每一次抛竿时,都真心相信:“这次肯定不会空军!”而更重要的,是让每一次收竿时,都能带回对自然的敬畏与感恩。这,或许就是这场“人鱼互动”给予我们的最深刻启示。

"现在钓鱼早不是老年人的专利。"95后钓友小林展示他的装备箱:除了传统钓具,还有运动相机、防水手机套甚至便携式氧气泵。"我们管这叫'钓鱼元宇宙',钓的是心情,拍的是段子。"他手机里存着上百条钓鱼视频,其中一条"用奶茶钓上锦鲤"的内容获得百万播放。这场"人鱼互动"引发的讨论,实质上是现代社会娱乐需求与生态保护的结构性矛盾。正如网友"青山渔人"的评论:"我们既需要垂钓园里的欢声笑语,也渴望看到江河湖海中的生命律动。关键是要找到那个微妙的平衡点。"