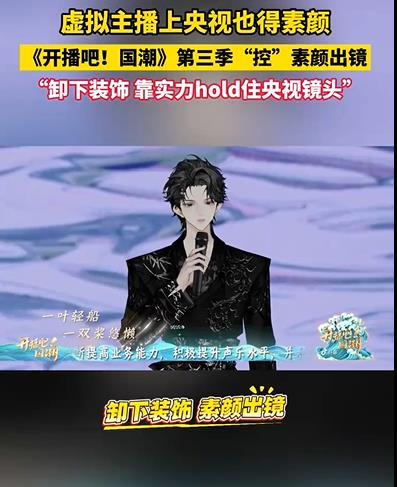

虚拟主播上央视也得素颜 节目强调“卸下装饰靠实力”的呈现方式,虚拟主播“控”直接素颜上镜!

虚拟主播上央视也得素颜

【虚拟主播上央视也得素颜】11月3日晚,央视三套《开播吧!国潮》第三季首期节目引发全网热议。当虚拟主播“控”以“素颜”形象登上央视舞台时,弹幕瞬间被“真实感拉满”“这才是技术该有的样子”等评论刷屏。这场看似简单的舞台首秀,实则撕开了虚拟主播行业长期存在的“技术滤镜”争议,将“真实与虚拟的边界”这一命题推向公众视野。在节目录制现场,“控”的登场方式打破行业惯例。与传统虚拟主播依赖厚重光影效果、夸张妆容的呈现方式不同,其形象仅保留基础建模线条,面部细节甚至能清晰看到皮肤纹理与微表情变化。当她演唱国风歌曲《青花瓷》时,转音处的喉结颤动、尾音时的气息起伏,均通过实时动作捕捉技术精准还原,连现场导演都感叹:“这比许多真人歌手的细节处理更真实。”这种“素颜”标准并非偶然。央视技术团队透露,节目组对虚拟主播的考核包含三大维度:动作捕捉延迟需控制在5毫秒内、面部表情捕捉点位不少于200个、声音合成失真率低于0.3%。“控”的研发方——星图科技CEO李维在后台接受采访时表示:“我们删除了所有美化滤镜,甚至主动暴露建模瑕疵,就是要证明技术实力经得起最严苛的检验。”这种“自揭短板”的勇气,源于行业乱象的倒逼。2025年2月,央视《新闻直播间》曾曝光AI换脸诈骗案:不法分子利用李梓萌等名人的深度合成形象进行直播带货,涉案金额超百万元。更令人震惊的是,某MCN机构被查获的数据库中,竟存储着超过500位名人的语音克隆模型。这些案例暴露出虚拟技术被滥用的风险,也让“真实”成为行业亟待重建的信任基石。

虚拟主播“素颜”上央视的背后,是整个行业正在经历的深度调整。据《2025中国虚拟数字人发展报告》显示,2024年中国虚拟主播市场规模达87亿元,但其中63%的资金流向了“皮套”(虚拟形象设计)与“中之人”(角色扮演者)培训,仅有17%用于核心技术研发。这种本末倒置的发展模式,导致行业陷入“技术空心化”困境。

在上海张江科学城的虚拟制作基地,记者见证了这种畸形发展的典型案例。某工作室为某品牌打造的虚拟代言人,单次直播投入中,形象设计费用占比高达70%,而用于动作捕捉的预算不足10%。结果该虚拟主播在直播中频繁出现穿模、口型错位等技术事故,最终导致品牌方提前解约。工作室负责人无奈表示:“客户只看得见表面的光鲜,谁愿意为看不见的技术买单?”

这种短视行为正在消耗公众信任。2025年7月,央视《新闻直播间》揭露的“素人网红打造骗局”中,某MCN机构通过AI合成虚假流量数据,诱骗主播签订天价违约金合同。该机构技术总监在审讯中交代:“我们用深度伪造技术制造热搜话题,让受害者相信自己是潜力网红,其实所有数据都是算法生成的。”

央视舞台上的“素颜”实验,为行业指明了转型方向。在《开播吧!国潮》录制现场,虚拟主播“控”不仅展示技术实力,更通过与非遗传承人互动、参与文物修复等环节,实现科技与文化的深度融合。当她用虚拟手指触摸青铜器纹路时,AR技术同步呈现出器物的历史背景与制作工艺,这种沉浸式体验让观众惊叹:“原来技术可以这样传递文化温度。”

这种转变正在形成行业共识。2025年10月举办的全球虚拟数字人峰会上,阿里巴巴达摩院发布的《虚拟数字人发展白皮书》提出“TECH-VALUE”模型,强调技术(Technology)必须与人文价值(Value)实现双向赋能。白皮书指出:“当虚拟主播开始讨论社会议题、参与公益行动时,它们就不再是冰冷的代码,而是具有社会属性的数字公民。”

这种理念正在催生新的商业模式。在杭州亚运会期间,虚拟主播“亚运小青”通过多语言实时翻译、赛事数据可视化等功能,成为连接全球观众的数字桥梁。其研发团队负责人透露:“我们没有追求极致的拟人化,而是专注提升信息传递效率,最终用户留存率比传统虚拟主播高出40%。”

站在2025年的节点回望,虚拟主播行业的进化轨迹恰似一场关于“真实”的哲学思辨。从早期追求视觉震撼的“技术炫技”,到中期陷入数据造假的“信任危机”,再到如今央视舞台上的“素颜”重生,这个行业正在完成从表象到本质的回归。

正如中国传媒大学数字媒体研究院院长在节目点评中所言:“虚拟主播的终极价值,不在于它像不像人,而在于它能否创造人无法实现的价值。当技术不再执着于模仿人类,而是专注于拓展人类能力的边界时,真正的数字文明时代才算到来。”

当“控”在央视舞台上唱完最后一个音符,现场观众自发亮起手机灯光,形成一片星海。这幕场景或许预示着:在虚拟与现实的交融地带,那些剥离技术滤镜、回归价值本质的探索者,终将照亮行业前行的道路。