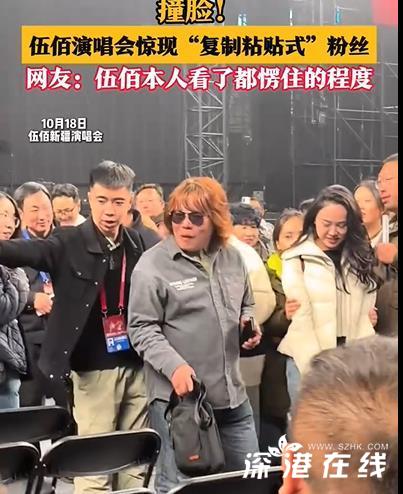

伍佰演唱会惊现“复制粘贴式”粉丝 网友:伍佰本人看了都愣住的程度!

伍佰演唱会惊现“复制粘贴式”粉丝

【伍佰演唱会惊现“复制粘贴式”粉丝】10月18日,伍佰新疆演唱会上多名外貌高度相似的“复制粘贴式粉丝”引发关注,网友调侃“伍佰本人看了都愣住”,甚至戏称“演唱会无需本人到场”。 从1994年《浪人情歌》横空出世,到如今成为跨代际文化符号,伍佰的音乐始终承载着普通人的情感投射。乐评人张野指出:“他的歌词没有华丽辞藻,却精准捕捉了都市人的孤独与渴望。”这种特质在演唱会现场转化为惊人的传播力:当伍佰刚唱出“有一种悲伤”时,三万名观众已齐声接上“你的名字”,声音震得场馆顶棚簌簌落灰。

数据印证着这种狂热:本轮巡演平均上座率98.7%,二手平台门票溢价达300%,更出现“黄牛代抢”灰色产业链。但真正令人震撼的是粉丝的创造性参与——在郑州站,观众自发组织“人浪传麦”活动,将荧光棒通过座位接力传递至舞台;南京站则诞生了“方言大合唱”,用各地口音演绎《晚风》,形成独特的文化拼贴。

“这不是简单的追星,而是一场集体疗愈。”社会学家周敏分析道,“在快节奏的现代社会,伍佰的演唱会提供了一个安全的空间,让人们可以暂时放下身份包袱,用最原始的方式释放情感。”这种释放甚至延伸到了场馆外:演出结束后,数百名粉丝在地铁口自发合唱《世界第一等》,引得路人纷纷驻足录像。

然而,这场狂欢也引发了关于文化消费的深层讨论。部分评论认为,过度模仿可能导致原创性丧失,甚至演变为“群体性表演”。对此,伍佰在10月20日的微博回应中展现出智者风范:“看到大家用我的方式表达热爱,这是音乐最美好的样子。但记住,每个人都是独一无二的星辰。”

这种态度与近期某明星女友评价伍佰歌曲“猥琐”引发的争议形成鲜明对比。当时,伍佰仅以“音乐是主观的”轻描淡写回应,而粉丝们却用行动捍卫偶像——在广州站,全场观众齐声高唱被贬低的《泪桥》,用最直接的方式证明经典的力量。正如网友“小满”的评论:“说伍佰歌猥琐的人,大概没经历过在深夜街头,用他的歌治愈心碎的时刻。”

伍佰现象正在重塑演唱会行业生态。传统模式下,观众是被动接受者;而在伍佰的舞台上,每个人都是共创者。这种转变对行业产生深远影响:技术适配革新:音响团队专门研发“抗干扰系统”,确保观众合唱时仍能清晰捕捉伍佰的原声;商业模式突破:衍生出“观众共创周边”,如印有粉丝歌词的应援毛巾;文化研究价值:清华大学将伍佰演唱会列为“当代亚文化研究”案例。

更值得关注的是,这种互动模式正在催生新的文化形态。在成都站,一名观众因完美复现伍佰的吉他solo被邀请上台,与偶像即兴合奏;上海站则诞生了“观众点歌擂台”,粉丝通过比拼歌词记忆获得与伍佰合唱的机会。这些创新模糊了表演者与观众的界限,构建出真正的“音乐共同体”。

当灯光渐暗,三万部手机同时亮起,宛如星河降临人间。伍佰站在舞台中央,看着那些与他同频共振的面孔,忽然将麦克风转向观众:“这首歌,交给你们。”刹那间,《突然的自我》的旋律被三万种声音重新诠释,或沙哑、或清亮、或带着方言腔调,却奇迹般地融合成震撼人心的和声。

这或许就是艺术最本真的模样——没有精心设计的舞台效果,没有完美无缺的演唱技巧,只有最纯粹的情感流动。当那个模仿伍佰的程序员在后台激动落泪时,当白发老人与年轻学子手拉手合唱时,当整个城市因一场演唱会而充满温情时,我们终于明白:所谓“复制粘贴”,复制的是对音乐的虔诚,粘贴的是永不褪色的人生记忆。

在这个算法推荐主导审美的时代,伍佰用三十年证明:真正的经典从不需要刻意迎合,它只需静静等待,等待某个夜晚,三万颗心灵同时被某段旋律击中。那时,没有主唱与观众之分,只有音乐本身,在星光下永恒回响。