中国戏曲如何走向世界?北外教授梁燕揭秘百年跨文化之旅

香港新闻网10月17日电 (记者 黄璇)10月16日,在香港浸会大学逸夫校园,一场名为“中国戏曲在世界的影响与接受”的公开讲座,带领台下学子们穿越时空,探寻中国戏曲从民间舞台走向世界艺术殿堂之路。讲座主讲人、北京外国语大学国际中国文化研究院教授梁燕,通过丰富的历史案例,展现了中国戏曲在国际传播中的独特魅力与挑战。

从传教士记录到世界舞台

“中国戏曲的跨文化之旅,早在16世纪就已启程。”梁燕教授开场即点出,最早关于中国戏曲的西方记录,来自葡萄牙传教士克鲁士。他在明代嘉靖年间来到广州,于《中国志》中详细描写了中国新年期间热闹的戏曲演出:观众围坐桌旁,边吃边喝边看戏,甚至演员还会在观众面前即兴换装。“这种沉浸式、欢快的观演方式,与西方剧场严肃安静的氛围形成鲜明对比,”梁教授解释。

北京外国语大学国际中国文化研究院教授梁燕,主讲“中国戏曲在世界的影响与接受”。(香港中通社记者 黄璇摄)

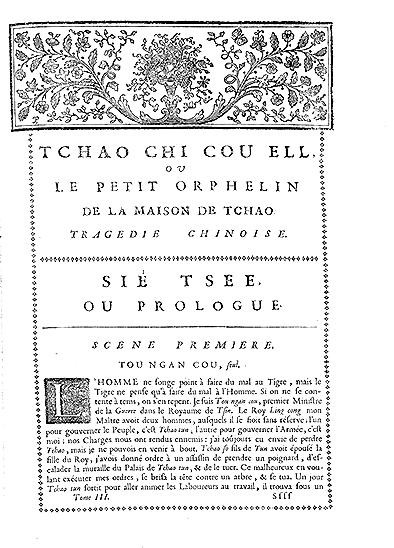

然而,文化差异也带来了误解。法国神父马若瑟将元杂剧《赵氏孤儿》译介到欧洲,但只保留了对白,删除了唱词;而16世纪的欧洲记录者,甚至将三国人物刘备的“脸谱”误读为“白脸”,把严肃的戏曲场景看作滑稽喜剧。这些猎奇色彩浓厚的记述,尽管充满误读,却为中国戏曲打开了通往世界的大门。

《赵氏孤儿》译文首图。(资料图片)

18至19世纪,更多西方汉学家和传教士投入到中国戏曲的翻译与研究中。梁燕教授介绍,法国学者儒莲、巴赞等在翻译时,不仅保留了唱词,还详细注释中国风俗和社会背景。“中国戏曲本质上是诗性的艺术,唱词中蕴含大量隐喻和文化典故,这给翻译带来极大困难。”梁教授称,戏曲的翻译远不止于语言转换,更是不同文明间的深度对话。这一时期的翻译努力,标志著中国戏曲在世界上的接受从猎奇走向欣赏,从误读逐渐迈向理解。

梅兰芳:让世界看见京剧之美

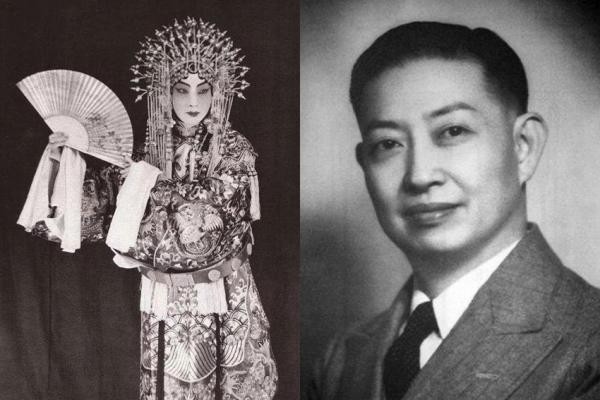

梅兰芳在1919年首度访问日本演出引起轰动。左图为梅兰芳在《贵妃醉酒》中的剧照。(资料图片)

20世纪,京剧大师梅兰芳的海外巡演,成为中国戏曲国际化的里程碑。1919年,梅兰芳首次访日,惊艳日本观众,媒体称其“比女人更美”;1930年2月赴美,在纽约百老汇49街剧院首次公演京剧,意外得到专家高度认可和观众的热烈追捧。为了满足观众的需求,梅兰芳决定延长三周演出,并选择位于百老汇41街、能够容纳两千观众的国家剧院进行演出。

这背后,离不开团队的精心策划。梁燕教授特别提到学者齐如山、张彭春的贡献,例如将《汾河湾》改名《鞋的问题》,用“一双男鞋”巧妙化解文化隔阂,并根据西方观众习惯缩短过场、增加武戏,提升观看体验。

1936年,喜剧大师卓别林(左)与京剧大师梅兰芳会晤。(资料图片)

戏曲文化传播中的反思

“中国戏曲在不同国度的流行,有时也反映出当地社会的价值观。”梁燕教授举例,梅兰芳在日本演出《御碑亭》,剧中隐忍的女性形象广受好评,与日本社会当时崇尚“良妻贤母”的氛围不无关系。“但今天我们需要反思,传统文化中的某些价值观是否值得推崇?”

“真正的文化交流,既要自信展示中国戏曲独特之美,也要敏锐反思异质文化下的不同解读。”可以说,中国戏曲的海外传播,是一场从猎奇到欣赏、从误读到对话的漫长旅程。

中国戏曲的百年跨文化之旅,是中西文明交流的缩影。梁燕教授最后总结道,随著中国戏曲不断“走出去”,它不仅是国家文化自信的见证,也成为世界文明对话的重要窗口。面对当代全球化浪潮,中国戏曲的国际舞台仍在拓展,而它带来的思考与启发,也将持续影响著世界。

注:“中国戏曲在世界的影响与接受”为香港浸会大学饶宗颐国学院“跨学科视域下的早期欧亚文明交汇”讲座之第二讲。(完)