香港环保署自研AI机器狗科技方案促环保

香港中通社10月15日电 题:香港环保署自研AI机器狗科技方案促环保

香港中通社记者 梁嘉轩

香港特区政府锐意“识变,应变,求变”,《行政长官2025年施政报告》大篇幅提及人工智能(AI)应用。事实上,各部门一直积极推动科技革新。日前,香港特区政府环境保护署署长徐浩光接受香港中通社专访,谈署方如何按照实际工作需求进行创新。

采访前,徐浩光介绍团队在世界各地赢取的奖项。其中,环保署开发了香港环境数据库,利用智慧科技及数据系统,支援分析工程项目对环境的影响,在“数据要素×沪港合作开放数据竞赛2025”中斩获“最佳智慧环境大奖”和最高荣誉的“评审团大奖”。

获奖自然值得高兴,但创新并非为了获奖,而是为效率的促进。徐浩光说:“我们环保署著重如何使用新科技解决环境问题”。

徐浩光介绍,香港每一个大型工程项目,都必须完成环境影响评估,为了提升环评效率,环保署在两年前建立“香港环境数据库”。这个数据库整合了过去30年的环境评估数据与经验,里面包含生物物种、交通流量、空气排放等多类资讯。

借助这个数据库,工程项目倡议人可以很方便地开展横向分析工作,比如利用交通数据计算噪音影响等,从而推进项目的进展。徐浩光说,“有了它之后,环评效率大幅提升——以前做一项复杂的环境评估研究,需要24到48个月,现在一般只需15到24个月,时间直接减少了近一半。”

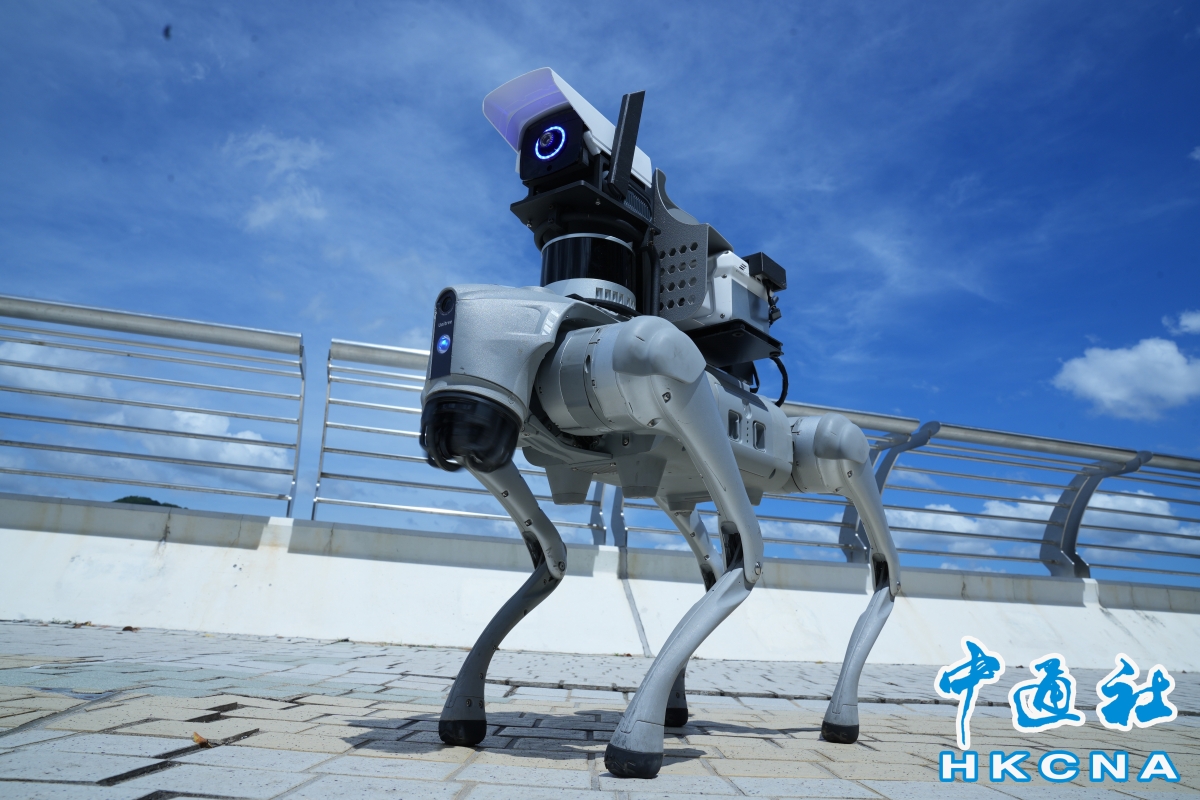

除了效率层面的提升,保障前线人员安全亦是促使环保署研发针对性器材的动力,“有时我们在现场侦查时,会突然遇到不明来源的臭味,若靠人工闻辨、搜寻,不仅效率低,对工作人员的健康也有风险。”徐浩光介绍人工智能机器狗的工作场景,环保署2023年开始研究使用机器狗作为载体,结合人工智能分析臭味问题进行处理。机器狗配备两个类似“鼻孔”的装置,可吸入空气并监测空气中的各项参数,再通过AI计算找出臭味来源,帮助环保署人员快速定位污染源。

除了AI机器狗,环保署亦为中通社记者展示了用于渠道检测的MESH联网机器人队、无人潜艇等多种设备,这些都是环保署根据自身需求,搜罗市场无同类产品后,与学界或业界开发的,而这亦是香港具备成熟“政产学研投”系统的一大印证。

记者了解到,AI机器狗是由环保署自主设计与研发,机器及空气测量仪器则由内地生产商提供,再委托香港一间中小企业负责部件组装与测试,而人工智能编程部分则由一家汇聚香港大学、清华大学及北京大学毕业生的科研公司完成。(完)