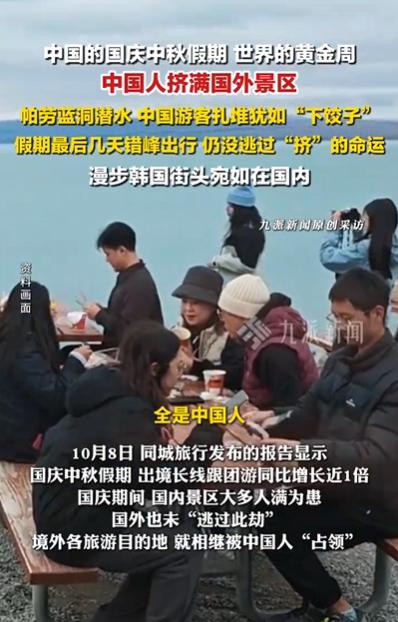

太夸张!女子错峰游韩国 两步一个中国人 错峰游韩国仍避不开同胞!

女子错峰游韩国 两步一个中国人

【女子错峰游韩国 两步一个中国人】10月的首尔街头,一位中国游客无奈地发现,自己特意选择的错峰旅行,依然被淹没在熟悉的中文对话和支付宝标识中。“我下飞机就看见了国内来的旅游团,在弘大、明洞那种热门商业区逛的时候,随便走两步就能听到说中文的。”来自四川的小胡哭笑不得地说道。她特意选择在10月6日国庆长假尾声错峰出行,却依然没逃过“挤”的命运。这场看似普通的错峰旅行背后,是中国游客大规模重返韩国的缩影。据韩国法务部数据,9月入境韩国的中国人同比增加16.4%,达到52.5万余人次。

精心规划的错峰旅行,最终却变成了一场在异国他乡的“老乡见面会”。来自四川的小胡在咖啡店工作,时间相对自由,特意选择了国庆后几天出行。她原本算了一笔经济账:“国庆前几天从成都飞首尔的机票要两千多元,但国庆后几天订就只一千多元”。性价比极高的旅行计划——“玩一周花销最多六千,加上往返机票也不过万,这样看与其在国内挤不如出国玩”。然而,飞机降落在仁川机场的那一刻,她的“错峰梦”便开始破碎。更令她感到魔幻的是,韩国当地的支付系统已经全面对接中国消费者的习惯:“韩国那边很多店都能用支付宝、微信支付,所以我明明出了国却还有在国内的错觉”。

小胡的遭遇并非个例,一场针对中国游客的“友好化改造”早已在韩国旅游市场全面铺开。在交通方面,仁川机场实现了中文标识全覆盖,出租车司机人手一本“中文应急手册”。购物环节中,明洞、东大门的免税店店员会主动用中文打招呼,支付宝、微信支付畅通无阻。餐饮业者也费尽心思迎合中国胃——烤肉店推出“免辣版”,炸鸡店标注“微甜”。景福宫、南山塔等热门景点,中文讲解器供不应求,导游手持“中国团”旗随处可见。一位韩国导游坦言:“现在不做中国人生意,等于放弃一半市场”。在韩国,中国游客已从“外来客”变为“主力军”,甚至催生出 “中国人专供”的旅游生态。

中国游客“占领”韩国的现象,在数据上得到了充分印证。据韩国观光公社(旅游发展局)数据,韩国8月接待的外国游客中有三分之一为中国人,为60.5万人次,高于疫情爆发前的2019年8月(57.8万人次)。虽然9月入境的中国游客环比有所减少,但仍达到52.5万余人次。韩国政府从9月29日至明年6月30日面向中国团队游客(3人以上)试行免签入境政策,零售业及旅游业界对此高度期待。乐天、新世界、现代百货店针对中国游客推出酬宾促销活动,各大免税店也为吸引中国游客开展打折活动。

中国游客的“错峰出行”,实际上已经在韩国形成了新的“小高峰”。据韩国观光公社数据,2025年10月上旬,中国游客数量同比激增300%,远超日本、美国等传统客源国。所谓的“错峰”,只是相对国内十一高峰,而在韩国,已形成新的“小高峰”。这一现象不仅出现在韩国,在帕劳工作的华人小树也在国庆假期发布了一条在蓝洞潜水的视频,获得了10万+点赞。他告诉记者:“平时帕劳也有很多华人,但国庆长假的确能感受到人数的暴增”。

中国游客的回归,让韩国商家“喜忧参半”。商家们欣喜于“中国顾客消费力强,一单抵三单本地人”,甚至直言“没有中国团,小店可能倒闭”。然而,本地居民却对此感到困扰:“弘大周末像中国城,听不到韩语了”,“网红店排队两小时,本地人根本进不去”。在首尔大学就读的韩国学生金敏秀表达了一种复杂的心态:“我们欢迎游客,但希望他们能尊重本地文化,而不是只逛免税店、吃网红餐”。

小胡的经历在社交媒体上引发热议,网友们各自表达着不同的观点。自豪派认为:“中国人走向世界,证明国力强了”,“韩国靠我们养活,骄傲”!反思派则提出:“我们是去旅游,不是去‘占领’”,“能不能有点素质?别给国人丢脸”。幽默派调侃道:“建议韩国改名‘韩中国’”,“下次带个翻译器,专门翻译中文”。更有网友戏言:“错峰游韩国,建议导航开启‘中文避让模式’”。

走在首尔弘大的街头,熟悉的乡音此起彼伏,中文标识随处可见。一位刚刚从明洞购物出来的中国游客苦笑着对同伴说:“咱们这算是出国了吗?”

她的疑问,恰恰道出了当下韩国旅游的新常态——地理上的出境,体验上的国内游。当错峰出行不再能避开人潮,或许真正的旅行,不再是简单地改变地理位置,而是心态和体验的彻底转换。