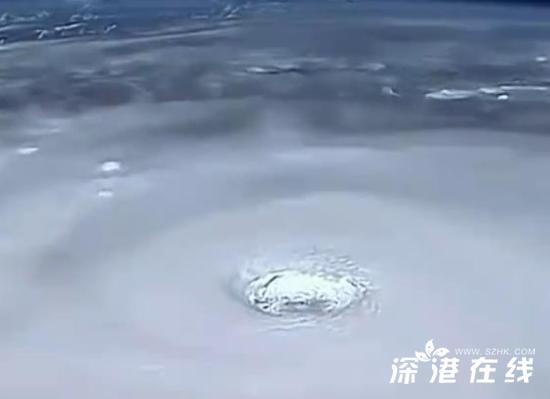

空间站拍到桦加沙台风眼 压迫感十足 直径超过30公里的台风眼如巨型漩涡!

空间站拍到桦加沙台风眼 压迫感十足

【空间站拍到桦加沙台风眼 压迫感十足】9月22日17时,当国际空间站掠过北纬19.5度的西北太平洋上空时,日本宇航员油井亀美也的舱外摄像机捕捉到震撼一幕:直径超过30公里的台风眼如巨型漩涡,深邃的眼壁环绕着翻滚的积雨云,17级以上狂风在云墙间撕扯出闪电,这个被命名为“桦加沙”的2025年最强台风,正以每小时20公里的速度直扑中国华南沿海。从国际空间站拍摄的画面中,“桦加沙”的台风眼呈现出教科书般的完美圆形结构。中央气象台首席预报员张立解释,这种形态表明台风处于巅峰强度阶段,眼壁云顶高度突破18公里,相当于把珠穆朗玛峰倒插进云层。卫星监测数据显示,台风眼区气压低至910百帕,相当于每平方米承受9.2吨重压,而眼壁附近风速达每秒62米,足以掀翻满载的货运列车。“这就像在太空中观看一个正在沸腾的黑色巨锅。”参与图像分析的北京师范大学教授李明辉指出,台风眼底部直径约35公里,眼壁云墙厚度超过20公里,其释放的能量相当于每6小时引爆一颗广岛原子弹。画面中清晰可见的辐散云带,正以每小时数百公里的速度将太平洋水汽向中国沿海输送。在距离台风路径最近的广东省,一场与时间赛跑的防御战正在打响。9月22日18时,广东省防汛防旱防风总指挥部将防风应急响应提升至Ⅰ级,这是该省自2018年“山竹”台风以来首次启动最高级别响应。全省875个应急避难场所全部开放,东莞等市连夜转移沿海危险区域群众12.7万人。“这不是普通台风,而是可能改写历史的‘风王’。”广东省气象局局长在23日凌晨的新闻发布会上强调。根据最新路径预测,“桦加沙”将于24日中午在深圳至徐闻一带登陆,登陆强度或达超强台风级,中心风力16级,伴随的暴雨中心累积降水量可能突破600毫米,相当于在24小时内向每平方公里倾倒60万吨水。

交通系统已进入全面封锁状态:港珠澳大桥主桥自22日20时起封闭;23日12时起,广东省内所有高铁、普速列车停运;24日8时前,琼州海峡客滚船全线停航。在广州南站,工作人员正在用防洪挡板加固玻璃幕墙,站前广场的排水系统已启动三级应急响应。

这场防御战的背后,是现代科技与自然灾害的深度较量。中国气象局动用了包括风云四号B星、海洋二号D星在内的12颗卫星进行立体监测,每6分钟更新一次台风定位数据。在珠海,新投入使用的相控阵天气雷达每30秒完成一次360度扫描,可捕捉到台风内部直径仅200米的微小涡旋。

“我们正在与台风赛跑。”深圳市应急管理局副局长陈强介绍,该市已启用AI灾害预警系统,通过5G基站向2000万手机用户实时推送避险信息。在东莞,无人机编队正对全市3.2万栋高层建筑进行巡查,重点排查广告牌、玻璃幕墙等安全隐患。

但科技防线仍面临严峻挑战。中央气象台预报显示,“桦加沙”可能引发风暴潮、暴雨、强风“三碰头”灾害,珠江口潮位或超警戒水位2.5米。在阳江海陵岛,渔民们正用每根重达500公斤的混凝土锚链固定渔船,这些造价8万元的“定海神针”是当地政府为应对超强台风专门研发的。

这场台风防御战,让广东人想起10年前那场刻骨铭心的灾难。2014年,超强台风“威马逊”以17级风力登陆海南,造成直接经济损失426亿元。如今,中国已建立起全球最严密的台风防御体系:沿海地区建成2.3万公里高标准防波堤,台风预警时间从20年前的6小时延长至72小时,灾害损失率下降67%。

“但自然的力量永远值得敬畏。”中国工程院院士、台风专家陈联寿强调,“桦加沙”的特殊路径和极端强度,暴露出城市防灾体系的薄弱环节。在深圳福田区,工作人员正在对2000个地下车库进行防倒灌改造;在广州珠江新城,68栋超高层建筑已启动抗风振动控制系统的全面检测。

当国际空间站的摄像机继续追踪“桦加沙”的轨迹时,地面上的防御战已进入最后倒计时。在珠海情侣路,市民们用胶带在玻璃窗上贴出“米”字形防护;在湛江渔港,千艘渔船整齐排列,船头统一朝向台风来袭方向以减少冲击力;在广州塔观景平台,工作人员正在拆除最后一块户外广告牌。这场太空与地面的双重叙事,折射出人类面对自然灾害时的复杂心境:既有科技带来的安全感,也有对自然力量的敬畏。正如广东省省长在防台风会议上所言:“我们建造了摩天大楼,但永远不要忘记自己仍是自然的孩子。”“桦加沙”中心已移入南海东北部,其外围云系开始影响广东东部沿海。在这场人与自然的较量中,没有真正的胜利者,但每一次防御都是对生命尊严的守护。当台风过境后,那些被加固的窗户、转移的群众、备足的物资,终将化作文明延续的密码——在敬畏中寻找生存之道,或许是人类面对自然灾害最智慧的答案。